Chaque vendredi, on découvre ensemble une planche de l'immense collection de la Cité de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême qui propose jusqu'en août 2026 une exposition fascinante et sans cesse renouvelée : Trésors des Collections. Dans la section Historique, découvrez la planche #18 : Hyronymus de Juillard

Le mot du commissaire de l'exposition, Jean-Pierre Mercier

Récemment disparu, André Juillard était l’héritier d’une certaine tradition graphique européenne (il a travaillé avec Jacques Martin et repris Blake et Mortimer, les célèbres personnages d’Edgar Pierre Jacobs), et un grand admirateur des néo -académiques américains (Alex Raymond et surtout Hal Foster) .

Comme tous les dessinateurs de sa génération (il est né en 1948), il a été marqué par Moebius, dont l’aisance et la liberté graphique ont exercé sur lui une profonde influence. Sans doute le meilleur représentant hexagonal d’une nouvelle « école » réaliste, André Juillard a d’abord contribué, en même temps que François Bourgeon, à l’émergence d’une nouvelle forme de bande dessinée historique.

En compagnie du scénariste Patrick Cothias, il a animé dans les années 1970 et 80 plusieurs séries ( Masquerouge, Les Sept vies de l’épervier, Plume aux vents ) amples sagas qui se déploient et s’enchaînent les unes aux autres, au temps des XVIe et XVIIe siècles français, sous les règnes successifs d’Henri IV et de Louis XIII.

L’inspiration lyrique et parfois excessive de Cothias y est si l’on peut dire « contenue » par la rigueur élégante du graphisme de Juillard et la fluidité de ses mises en page. Juillard travaille ensuite avec Jacques Martin (le créateur d’Alix ) sur la série Arno , qui se déroule au temps de Napoléon.

Dans les années 1990, il publie seul deux récits contemporains ( Le Cahier bleu et Après la pluie ) et, entre 2006 et 2020, met en scène les scénarios de Pierre Christin pour Léna, une série d’espionnage contemporaine.

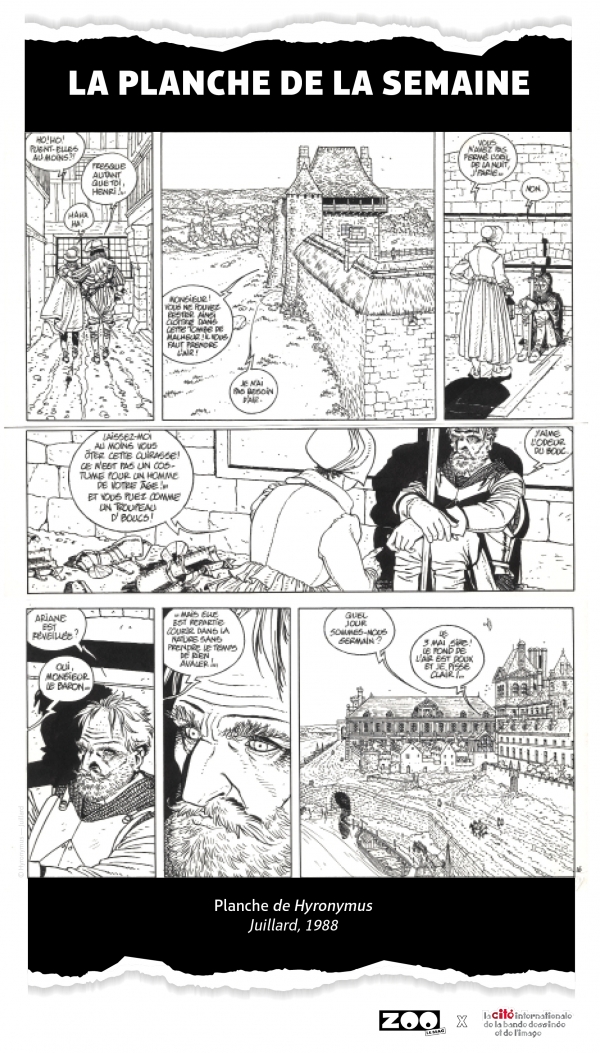

La page extraite d’Hyronymus (4e tome des Sept vies de l’épervier, paru en 1988 ) que nous vous offrons aujourd’hui témoigne de la discrète mais redoutable efficacité d’André Juillard : le scénario entremêlant deux récits parallèles, il montre d’abord de dos le roi Henri IV et son aide de camp Germain rentrant dans leurs appartements parisiens après une nuit de ripaille, puis déplace l’action vers un château de province, dont on ne voit d’abord que l’extérieur, alors même que deux bulles nous donnent à entendre le début du dialogue qui se déroule à, l’intérieur.

Nous pénétrons ensuite au sein de l’édifice et découvrons les deux personnages en train de discuter dans une pièce sombre. On s’approche alors d’eux par une succession de cases qui opèrent comme une suite de zooms-avant, pour finir en gros plan sur le visage d’un des deux protagonistes. Le procédé cinématographique, qui consiste à ce que la «bande-son» (les bulles) soient en avance sur l’image (les cases) et amorce ainsi un«changement de plans» est repris dans la dernière case, où le lecteur retrouve Henri IV et Germain : ils dialoguent alors même que nous ne voyons que l’extérieur de la demeure parisienne où ils viennent de pénétrer.

Nous les retrouverons, en chair et en os, pour ainsi dire, au début de la planche qui suit celle-ci. On appréciera la justesse des postures des personnages autant que le soin apporté au rendu du bâti et des paysages. Juillard s’est manifestement très bien documenté sur les bâtiments et l’état du Paris de l’époque. La dernière case en donne à voir une reconstitution extrêmement convaincante.

Le mot du chroniqueur de ZOO, par Frédéric Grivaud

Cette planche nous entraîne à une période ou André Juillard est alors au sommet de son art, spécialiste des récits historiques rigoureux et précis, dans la tradition des grands maîtres qui l’ont précédé, comme Jacques Martin ou plus près de lui, Gilles Chaillet ou François Bourgeon.

L’artiste témoigne ici de sa maîtrise des codes de la bande dessinée, que ce soit dans les cadrages, dans le soin porté aux détails ou dans la gestion de cette double narration ou l’on suit Henri IV et le capitaine Grandpin, avinés, qui rentrent dans leurs quartiers à Paris, et le Baron Yvon de Troil qui se morfond auprès de la tombe de sa défunte femme, sermonné par sa servante Marie, en pensant à sa fille qui s’éloigne de lui.

Cette planche s’intercale donc entre deux séquences ou le roi et son compagnon de beuverie « profitent » de la vie, dira-t-on. Elle permet d’amener une pause plus tendue, plus intimiste ou Juillard ressert son cadrage dans une sorte de zoom progressif, insistant sur le regard du Baron, tiraillé entre ses douloureux souvenirs, la colère car l’identité du mystérieux Masque Rouge vient de lui être confirmée et la confrontation qui a suivi n’a fait qu’aiguiser sa peine de voir sa fille Ariane lui échapper.

L’homme est pensif, comme prostré dans son coin, entouré d’ombres très marquées qui contrastent avec le reste de la page.

Le roi et Germain sortent donc dès la première case pour revenir à la dernière, en voix off. C’est une planche qui pourrait presque se passer de dialogues qui n’amènent finalement plus grand-chose à ce stade.

Une parenthèse dans l’histoire en cours, une respiration toute en retenue qui montre qu’en parallèle des grandes intrigues du palais, des complots qu’ourdissent les opposants au roi, le récit est aussi une histoire humaine, plus profondément bouleversant et émouvant.

Mais c’est peut-être aussi la limite de l’art de Juillard, l’expressivité.

Une magnifique planche qui, même si elle ne montre pas le héros masqué, n’en reste pas moins une très belle leçon de bande dessinée classique.

PlancheCIBDI

Historique

Aventure

Haut de page

Haut de page

Votre Avis