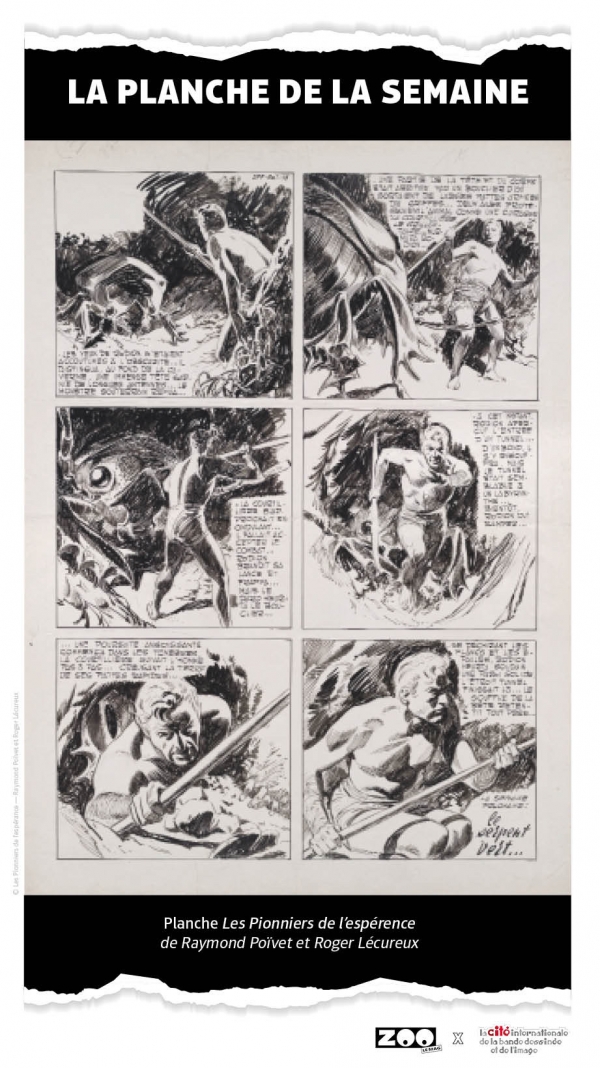

Chaque vendredi, on découvre ensemble une planche de l'immense collection de la Cité de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême qui propose jusqu'en août 2026 une exposition fascinante et sans cesse renouvelée : Trésors des Collections. Dans la section Science-Fiction , découvrez la planche #27 :

Le mot du commissaire de l'exposition, Jean-Pierre Mercier

Excellent pédagogue, il a travaillé pendant des années dans un atelier parisien où sont passés quelques-uns des grands noms de la bande dessinée des année 50 à 80 (Nortier, Gaty, Gigi, Mandryka...).

Le mot du chroniqueur de ZOO, par Frédéric Grivaud

La planche présentée ici se situe plus ou moins vers le début de l’histoire « Le jardin fantastique », publiée dans les pages de Vaillant, en aout 1952. Thanga, Rodion et Sin-Lu partent à la recherche de Maud malencontreusement réduite à la taille d’un insecte à cause de l’invention du professeur Dickens. Perdus dans un paysage aux dimensions gigantesques, les trois aventuriers et le scientifique doivent faire face à tous les dangers qui se présentent, les insectes, les poissons, etc. Nous voyons donc ici Rodion, qui vient de glisser dans une fosse, face à face avec une courtilière qui se rapproche de lui, le poussant à se réfugier dans des tunnels de plus en plus petits, avant d’être sauvé, un peu plus tard, par une sauterelle…

Poïvet reste fidèle à une tradition classique, perpétuée auparavant par d’autres grands maîtres comme Alex Raymond ou Hal Foster : le texte accompagne les illustrations, sans pour autant ouvrir sur des bulles de dialogue.

Néanmoins, cette technique a aussi tendance à répéter, de manière redondante, par le texte ce que l’image montre. À cette époque, les artistes travaillaient autant sur des textes illustrés, sur des strips pour les revues, les journaux que sur des planches de BD. Le langage se mêlait régulièrement de l’un à l’autre et, comme sur cette planche, pouvait amener une lecture qui se référait autant à la BD qu’aux pulps.

Toutefois, le trait de Poïvet témoigne d’une incroyable virtuosité dans la gestion des noirs et des blancs, dans les volumes, les ombres, l’anatomie, dans le dynamisme qui ajoute une fluidité à la moindre scène. Tout est extrêmement bien équilibré, qu’il s’agisse des champs/contrechamps, des plans rapprochés ou plus larges. En une planche, l’artiste montre qu’il maîtrise parfaitement les codes de la bande dessinée et nous emmène par le bout du nez d’une case à l’autre.

Transcendée par le noir et blanc, où excellait Poïvet, cette planche nous démontre surtout combien il était l’un des grands maîtres du 9ᵉ Art.

PlancheCIBDI

SF

Patrimoine

Haut de page

Haut de page

Votre Avis