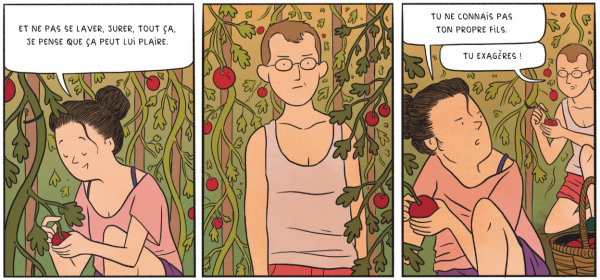

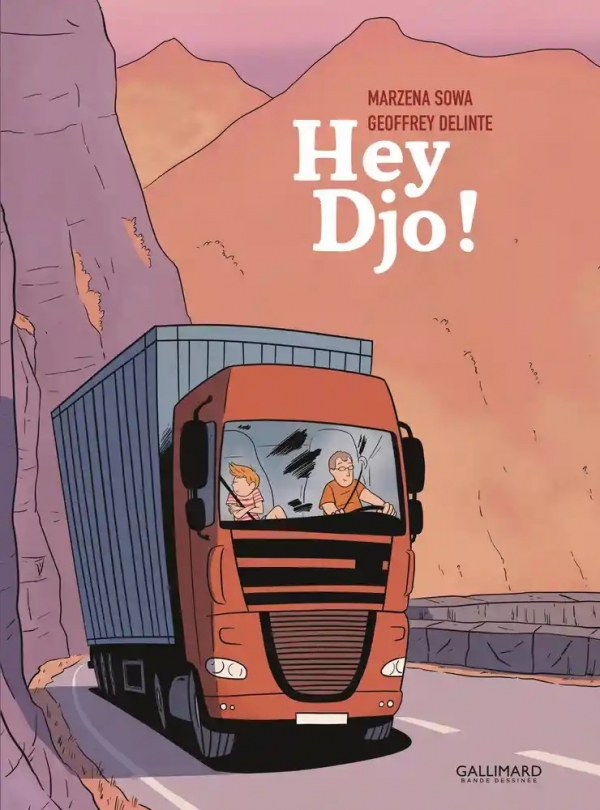

A l’occasion de la parution chez Gallimard de Hey Djo!, touchant récit sur le périple d’un ado de 13 ans et de son routier de père, nous avons rencontré les auteurs : Marzena Sowa, qui s’est fait connaître avec la superbe série Marzi racontant son enfance polonaise dans les années 80 avant de multiplier les projets (dont le tout récent Petit Pays avec Sylvain Savoia et Gaël Faye, et Geoffrey Delinte, dessinateur belge déjà co-auteur avec Marzena de La grande métamorphose de Théo et de Prise de bec avec Rémy Benjamin.

Geoffrey, est-ce votre enfance que vous racontez dans Hey Djo! ?

Geoffrey Delinte : Non, pas nécessairement, mais c'est inspiré. En gros, je dirais qu'il y a 99% de mensonges et 1% de vérité. J’ai raconté plein d'anecdotes à Marzena, qui m'a enregistré, et elle en a fait une fiction.

Pourquoi demander l'aide de Marzena pour écrire cette histoire ? Vous auriez pu la raconter vous-même…

G.D. : Déjà, j’adore l’écriture de Marzena, elle a un regard, une poésie dans son langage. Et je n'avais de toute manière pas le recul nécessaire pour raconter mon histoire. J'avais commencé et j'avais montré le petit carnet avec mes croquis à Marzena, à l'époque. Et quand elle m'a proposé de reprendre ce projet, pour moi, c'était une évidence.

Marzena, as-tu choisi de mettre davantage en lumière certains personnages dont t'a parlé Geoffrey, en as-tu inventé d'autres au service de l'histoire, comment ça s'est passé ?

Marzena Sowa : Avant même de commencer à écrire le scénario, j'ai posé beaucoup de questions à Geoffrey et il les a transmises à son père. Tout ce que j’ai ainsi appris m'a aidé à construire les personnages. Je pense même que certains pseudos des camionneurs sont vrais. Les petites anecdotes, tout ça a fait que je pose des questions, par exemple sur la prostitution, sur les homosexuels, sur la drogue, sur les migrants, sur les horaires de travail. Cela m'a vraiment permis de plonger dans cet univers et de me l'approprier à ma façon. Après, dès que j'avais un doute, je posais la question à Geoffrey ou à son père. Et comme je ne m'y connais pas en camions (je ne sais pas ce qu'ils peuvent transporter et comment ça se passe), de temps en temps, ils corrigeaient le tir. Pour moi, c'était vraiment la base de travailler ensemble de cette façon-là, pour que je ne me trompe pas.

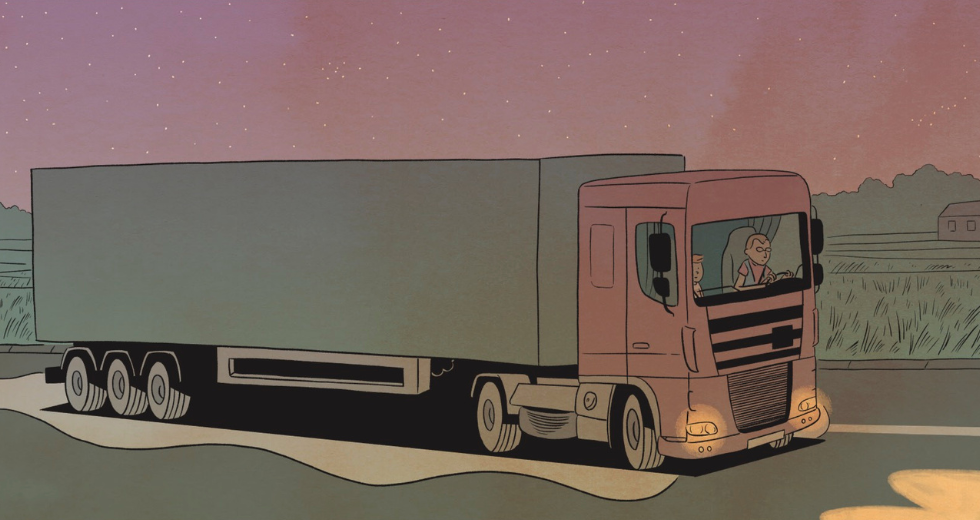

Hey Djo! © Gallimard

Geoffrey, votre père dans l’histoire ressemble à un Monsieur tout le monde, plutôt un employé de bureau, on n’est pas dans l'imaginaire du routier musclé, tatoué, etc. Vous voulez montrer là quelque chose de vrai, casser les codes ?

G.D. : J'ai dessiné la réalité telle que je m'en souvenais, telle qu'elle était. Donc j'ai pris des photos de mon père, c'est lui que j'ai dessiné, c'est sa tête. Ses copains, pareil, « l'Indien » a réellement existé, donc j'ai repris son visage. Oui, la volonté n'était pas de faire une caricature des routiers, mais de faire une plongée au cœur même de ce milieu.

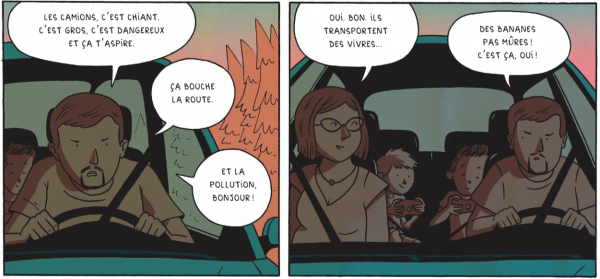

M.S. Il n'y a pas vraiment un prototype de routier, même si on a tendance à le penser, à fantasmer ce métier-là et souvent le dénigrer. Ce sont des gens lambda, comme nous. C'était le but aussi pour moi de montrer jusqu'à quel point ce sont des gens ordinaires qui gagnent leur pain de cette façon-là, et que c'est un travail acharné.

Je me base sur la route. Les gens se croisent, ils se rencontrent et j’aime personnellement tous ces endroits-là, toutes les aires d'autoroute, les troquets. On mange, on ne fait que croiser les gens parce que la vie c'est aussi ça, c'est juste qu’on ne fait que se croiser. Il y avait vraiment cette métaphore, aussi de notre système capitaliste.

Oui, c'est vrai que vous représentez dans cet ouvrage une France invisible. Alors, outre les routiers, il y a les serveuses de resto, les prostituées voire les migrants et ceux qui les aident. C'est votre côté « gilet jaune » ? (Sourire)

M.S. : Je suis née dans un milieu un peu comme ça, je suis Polonaise, j'ai grandi avec un père qui était dans le mouvement Solidarnosc. Donc c'est vrai que je suis plus proche des routiers, de leurs revendications ; oui, clairement, de ce côté-là, je suis très socialiste. Je pense que pour Geoffrey c'est pareil, venant de la famille d'où il vient, avec son papa, sa maman... Je pense qu'on est vraiment très proche des gens. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'est cette construction d'un être humain, comment il entre dans ce monde-là, il ne connaît rien du travail de son père.

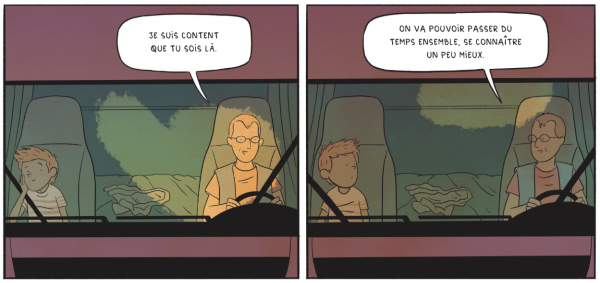

Comme je le disais, on fantasme les routiers, on voit juste les mecs qui nous barrent la route tout le temps et qui polluent. En fait, c'est de notre survie qu'il s'agit, par leur travail. Et c'est aussi cette relation père-fils qui m'a beaucoup intéressée. Quand je défendais le projet devant les éditions Gallimard, les commerciaux qui allaient présenter le projet dans les librairies m'ont dit après : « Mince, on se rend compte qu'en fait on est tout le temps sur la route, dans des hôtels, on revient pour les week-ends ; on n'est pas des camionneurs / camionneuses, mais on a quand même aussi cette relation très brève avec nos enfants, parce que le temps passe et les enfants grandissent. » Et ce qu'on voulait créer, c'est de montrer de personnes qui se découvrent autrement.

Le père d’André laisse aller Djo chez une dame inconnue, puis il le laisse flirter avec une jeune prostituée. Est-ce un père permissif ou un homme libre qui veut transmettre sa liberté à son fils ?

M.S. : André fait ce qu'il peut. Il y a des choses qui lui échappent et Djo n'est plus un enfant de trois ans qu'il faut tenir par la main. C'est aussi un rapport de confiance qu'un père essaie d'avoir avec son fils. Djo sort du camion toutes les nuits pour pisser dehors donc il se barre de lui-même, mais il n’est pas imprudent : il sait que dès qu'il y a quelque chose, il retourne dans le camion. C'est lui qui prévient les camionneurs qu’il y a des voleurs sur l'aire d'autoroute.

G.D. : Le père connaît le milieu dans lequel il vit, les prostituées, il les connaît. Et la vieille dame, il n'est pas forcément au courant. C'est elle, finalement qui invite Djo à entrer chez elle.

M.S. : Ce qui me plaisait bien, c'est aussi montrer la solidarité entre les gens. On n'est pas un loup pour l’autre. C'est peut-être immodeste de dire que j'aime bien la case où André et Djo repartent : cette vieille dame, elle reste seule. C’était son divertissement de la journée : elle a vu ce gamin avec qui elle a échangé un peu, lui a demandé un service, puis ils repartent et elle se retrouve seule. A chaque fois, il y a toutes ces rencontres qui nous construisent.

Le plus dramatique, c'est quand Djo perd son carnet avec toutes ses adresses.

Ah oui, ça m'a traumatisé !

M.S. : C'est vrai, c'était dur, donc là je me demandais même s’il ne fallait pas que le père récupère le carnet. Je pensais au début qu’il le récupérerait et qu’il y aurait des mots d'un garçon syrien écrits dans le carnet. Puis je me suis dit : non, sans son carnet, ça restera juste dans sa tête et comme ça il va cultiver ses souvenirs.

Montrer en 2024, même avec pudeur, un garçon de 13 ans avec une jeune prostituée, est-ce prendre un « risque » ?

Hey Djo! © Gallimard

M.S. : Je pense que c'est vraiment la vie qui est comme ça et on n'est pas allé contre. Ce n'est pas une relation malsaine, c'est vraiment le premier émoi d'un garçon, on voit comment il se construit et comment il comprend ce monde. Ce monde le met parfois mal à l'aise, le dégoûte : il aimerait qu’il soit différent. Mais il y a des choses sur lesquelles il n'a pas encore d’influence.

Ce sont les choses de la vie, ça fait partie du monde des camionneurs. Les travailleurs du sexe sont partout autour de nous, comme tout, comme les migrants. Ce sont toujours des problèmes très actuels. Et cette fille a aussi le droit d’aimer quelqu'un. Elle est très jeune, elle n’est pas du tout réduite à son métier. En fait, elle veut en sortir, clairement.

G.D. : En fait, je trouve qu’on a visibilisé des personnes sans exercer nos fantasmes dessus.

Autre sujet : il y a le port d'Anvers, avec une belle séquence à l'aube. Vous avez vraiment été au port d'Anvers ou est-ce une histoire imaginée pour le récit ?

G.D. : J'y suis allé très régulièrement et c'est une grande chance parce que ce n'est pas trop autorisé pour les touristes ! Donc j'étais sur le siège à côté de mon père et l'histoire avec les mouettes est réellement arrivée.

Avez-vous fait plusieurs voyages avec votre père, en camion ?

G.D. : Oui, j'ai commencé très jeune et j'ai dû aller avec lui jusqu'à mes 18 ans. Et dès que j'en avais l'occasion, pendant les vacances, je partais avec lui, je l'accompagnais. C’étaient vraiment des moments privilégiés avec lui.

Le routier polonais t'a fait plaisir, Marzena ?

M.S. : Oui, je ne pouvais pas ne pas l'inclure. Dans ma famille, le fils d'une cousine est routier. C'est lui qui m'a raconté des histoires sur un gars qui a abandonné son camion au Monténégro. Donc ce sont des histoires vraies sur les routiers polonais. Après je n’ai pas développé parce qu’il fallait vraiment se dire que ce n'est pas une histoire sur des camionneurs. C'est l'histoire d'un père et d'un fils, et ils sont sur la route. Mais on ne pouvait pas non plus exclure le quotidien du routier, qui est dur. Et avec le taquymètre, tachymètre…

G.D. : Tachygraphe !

M.S. : …Tachygraphe, et tous ces trucs là où le routier est contrôlé en permanence, ses heures de sommeil et tout. Je me suis documentée énormément parce que c'est son histoire et celle de son père : avec mon cousin polonais ; il y a plein de camionneurs qui ont des chats YouTube, donc je consultais ça beaucoup. Et je regardais Les Reines de la route, une série sur je ne sais plus quelle chaîne qui parlait des femmes routières. J'adore la route, j'aime beaucoup les camions. C'était mon rêve d'enfance, je voulais être camionneuse quand j'étais enfant ! Donc j'ai pris un plaisir fou à me renseigner là-dessus. C'était vraiment un plongeon dans un monde qui m'est complètement inconnu et qui est pourtant tellement important pour nous.

Cette place de la femme dans l'univers routier, c'était un apport de toi, Marzena ou c'était aussi dans votre propos, Geoffrey ?

M.S. : C'est un lien entre nous parce qu'on a une sensibilité très similaire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille ensemble ! Suite à nos discussions, il y a donc Marjo qui conduit un camion et elle vit sa vie, sa meilleure vie peut être. Il y a une autre routière, flamande, que Djo a abordée et qui lui dit : « Ah oui, toi tu vas laver les plats et moi je préfère conduire le camion. Je déteste laver la vaisselle ! » Il n'y a pas beaucoup de routières à part ces deux-là, c'est principalement un métier d'homme. Il y a des femmes qu'on peut retrouver derrière le volant d'un gros engin. Mais je voulais coller à la réalité de Geoffrey.

Les aires de repos donnent l’impression d’être une sorte de microcosme protégé où on peut faire des rencontres facilement le jour, mais qui peut devenir un lieu dangereux la nuit.

G.D. : En tout cas à l'époque, ça, ça l'était un peu plus que la journée. Mon père a déjà eu des quelques incidents sur des aires de repos. Après, c'est comme partout : la société peut être dangereuse à certains moments et pas à d'autres.

M.S. : Les aires d'autoroute, c'est comme les gares et tous les lieux de passage. Et la nuit, il y a des animaux aussi, il y a plein de choses qui se passent dans la forêt. C'est une autre vie qui s'active. C'est aussi ça qui nous intéressait. Rien que voir le ciel ! Quand Djo sort du camion, il compte les étoiles, il voit des constellations… J'avais envie de montrer tout ce qui se passe le jour mais aussi la nuit : le monde ne s'arrête pas pour autant. Là, il n'y a pas de bruit, pas de camions, c'est le repos du camionneur. Il y a quand même une vie qui continue, autrement. C'est aussi le premier émoi de Djo quand il embrasse Hortense, ce sont des moments importants pour lui, où il se retrouve sans son père.

Il y a aussi la séquence avec les migrants. Était-ce déjà une réalité quand vous étiez enfant ou est-ce un ajout pour coller au monde d'aujourd'hui ?

G.D. : En tout cas à l'époque, je n'avais pas la sensibilité et le regard pour le voir où l'entendre quand j'étais enfant. On en a discuté tous les deux et on trouvait ça important de les inclure dans l'histoire parce qu'ils font vraiment partie intégrante de l'histoire des routiers.

M.S. : J’ai travaillé à un moment donné avec une association d’aide aux migrants à Calais. Donc j'y allais de temps en temps, je coupais les légumes pour la soupe, j’allais chercher des couvertures, je les aidais à s'organiser, etc. Donc j'ai entendu beaucoup d'histoires, comment ils se sont débrouillés pour arriver jusqu'à Calais... C'est comme ça que j'ai pu les intégrer dans l’histoire parce que pour moi c'était évident. D'ailleurs, tous les routiers polonais disent que la France, c’est le Far West, et qu'ils détestent rouler en France, parce que c'est un axe important où, justement, les migrants essaient de traverser le territoire dans les camions pour s'approcher de la Manche.

Parlons du dessin !

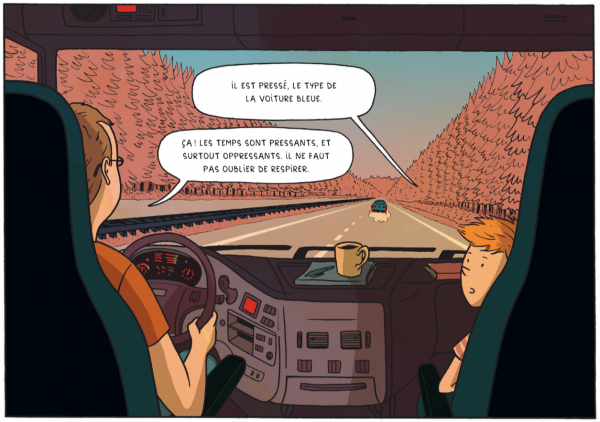

G.D. : Je sortais de La grande métamorphose de Théo avec Marzena et je voulais rendre cette histoire plus ancrée dans le réel. Donc j'ai poussé le curseur dans la documentation et le réalisme, même si ça reste très synthétisé avec des références plutôt américaines dans cette synthèse ; et en mettant l'accent sur la couleur. J'ai voulu travailler une couleur d'été, assez chaude, donc j'ai fait un mélange de numérique et de traditionnel : je faisais des aquarelles que je scannais ; ensuite, je les retravaillais par-dessus, pour avoir une couleur assez chaude afin de vraiment représenter l'été et d'avoir des couleurs de ressenti. Pas des couleurs du réel.

M.S : J'aimerais bien te poser une question, Geoffrey : Djo, c'est toi, je vois bien que tu t'es dessiné toi. Pour ton père, tu t'inspires de lui. Comment c'était de dessiner le personnage principal, est-ce que tu as réussi à te détacher ?

G.D. : Oui, j'ai fait un mixte entre comment j'étais enfant et quelque chose de totalement différent, en arrondissant vraiment les angles. En me faisant roux. C’est une fiction donc Je n'avais pas envie de me dessiner et de raconter mon histoire. Ce n'était pas une autobiographie. Donc je voulais avoir un personnage vraiment très différent de moi. Par contre, j’ai dessiné tels quels tous les personnages secondaires dont André, qui représente mon père, et ses amis routiers. J'avais aussi en tête leur personnalité. Quand je t'en parlais, Marzena, tu t'es vraiment imprégnée de ça. Donc pour les faire bouger, les articuler, c'était beaucoup plus facile pour moi de les représenter tels quels.

Tout à l'heure, je parlais de la scène au port d'Anvers. Vous êtes retourné sur place pour le représenter ?

G.D. : Non, il a fallu énormément de documentation. Marzena m’a beaucoup aidé pour ça aussi, elle m’a envoyé des tonnes de photos. Et pour ma part, j’allais voir les chemins sur Google Street View.

M.S. : J’ai dessiné le storyboard, donc des camions ! J’ai passé beaucoup de temps à regarder les camions et comme il y a pas mal de huis clos parce qu'ils sont beaucoup dans la cabine, il fallait rendre ça intéressant. Donc c'était vraiment beaucoup de documentation, de captures d'écran, pour voir à quoi ressemble un habitacle. On montre les deux personnages mais le fond, les détails sont importants également parce qu’on a envie que les camionneurs s’y retrouvent, qu'ils se disent : « ça aurait pu arriver, c'est vraiment comme ça dans mon camion. » Et tous ces petits détails vont faire que chacun va trouver une porte d'entrée, une accroche.

C'est comme le port d'Anvers, les zones industrielles. Même la forêt. Quand ils vont dans le Massif central, j'aime bien aussi parce que c'est un road trip, on traverse pas mal de paysages. On est dans les Ardennes, en Alsace, à Charleville-Mézières, (je le dis dans le désordre !), dans le Massif central, en Ardèche… Et sur la Côte d'Opale, un clin d'œil, parce que les parents de Geoffrey habitent là maintenant, donc c'est drôle !

G.D. : Pour les paysages, le voyage se passe essentiellement en France. En Belgique, le territoire est assez condensé, il y a des habitations partout. En France, il y a la campagne et des forêts partout. C'est pour ça aussi que j'adorais partir avec mon père. En France, il y a une ville puis on roule longtemps pour arriver à une autre ville. Dans le dessin, je voulais montrer qu’il y a la route, l'autoroute mais beaucoup de vert autour.

J'aime beaucoup la séquence qui est vers la fin, quand Djo dort sur la plage avec son père : on est dans les violets, les mauves… La couleur contribue vraiment à l'ambiance du récit.

G.D. : C'est un mélange de de numérique et de traditionnel, donc aquarelle sur papier, avec des aplats et des effets numériques.

Hey Djo! © Gallimard

Et vous dessinez à l'encre sur papier ou c'est du dessin numérique ?

G.D. : J'ai commencé sur papier et je suis très vite passé au numérique sur tablette pour une question de rapidité. Avec notre éditrice qui nous a vraiment bien suivi sur ce projet, il y a eu pas mal de choses à changer pour le bien de l'histoire, donc des corrections à faire. Le numérique m'a aidé pour recommencer certaines cases.

Vous avez passé combien de temps sur la réalisation de l'album, côté dessin ?

G.D. : J'ai commencé le 1er juillet 2021 à dessiner presque tous les jours pendant quasiment trois ans.

Et le scénario était déjà finalisé et figé ou est-ce qu'il a évolué au cours de ces trois années ?

M.S. : Il a un tout petit peu évolué, mais pas tant que ça. J'ai écrit l'histoire en entier, je l’ai fait lire à Geoffrey, on s'est mis d'accord sur des changements et on l’a envoyé chez Gallimard avec quelques planches et la recherche des personnages. Après, il fallait faire le storyboard, c'est là que ça m'a pris du temps, parce que comme je ne suis pas dessinatrice, ça me demande beaucoup d'efforts. Et parfois, des changements peuvent être opérés dans le scénario : quand on fait le storyboard, on se rend compte que ce dialogue ne fonctionne pas, que cette scène ne marche pas. A ce moment-là, j'envoyais ça à Geoffrey, et il voyait.

G.D. : Marzena, tu fais aussi le storyboard parce que tu as un regard de cinéaste : tu sais très bien ce que tu as en tête. Quand tu me soumets une idée, le fait de l'avoir par croquis me permet vraiment d'être dans ta tête pour dessiner au mieux, me mettre au service de ton histoire.

Et toi, Marzena, tu as mis combien de temps à faire le scénario ?

M.S. : Je l'ai écrit pendant le confinement puis je l'ai envoyé à Geoffrey. Le pire, c'est dessiner le storyboard : cela prend beaucoup de temps et avec une grande pagination, 160 pages, le rythme était très soutenu.

G.D. : Et puis chaque case est documentée. Ça demande vraiment un travail de documentation, même si c'est très synthétisé.

M.S. : Quand ils vont dans une ville pour manger des frites, c'est une vraie ville : Laon, en Picardie. Et sur les aires d'autoroute, ce n'est pas non plus n'importe quelles aires, même si on a également créé les noms de certains lieux comme l’aire Les roseaux sauvages, qui n'existe pas. On a un peu mélangé le réel et la fiction, mais quand même, l'intérieur des camions est assez réaliste. Ça, c'était important !

La cabine est comme une petite maison, un univers clos et rassurant.

M.S. : Oui c'est vraiment ça. Ces gens-là passent beaucoup de temps dans leur camion, donc ils ont un frigo, leurs toilettes, ils y dorment... Tout est à portée de main. Il y a aussi sur les camions les panneaux faits de petites lumières avec leurs pseudos… Je ne les ai pas filmés, j'aimerais bien le faire un jour ! Les mecs qui s'arrêtent le samedi et le dimanche, lavent leur linge, font du sport, il y en a même qui emmènent leur vélo pour faire un tour ! C'est leur vie, là-dedans, une maison.

Dans le livre, le but est qu’un père et son fils apprennent à se connaître. Geoffrey, ces voyages vous ont-ils aidé à mieux connaître votre père ?

G.D. : Faire ces voyages avec lui m'a aidé à le connaître plus, parce que j'étais la semaine 24h sur 24 avec lui, c’étaient des moments privilégiés que je n'avais pas lorsque je n'étais pas en vacances. Mon quotidien, c'était l'école et j'avais alors d'autres moments, avec ma mère. La mère est assez absente dans Hey Djo ! Mais dans ma vie, elle a été aussi énormément importante parce que tous les autres moments étaient avec ma mère. Donc forcément, là, c'était vraiment des temps précis pour connaître mon père.

Hey Djo! © Gallimard

Ce livre est votre seconde collaboration après La grande métamorphose de Théo. Vous avez un autre projet ensemble ?

M.S. : Oui, on a un autre projet. D'ailleurs, quand on va se déconnecter avec toi, François, on s'y remet. On espère que ça va marcher, mais on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C’est une histoire avec beaucoup de personnages !

J'avais une dernière question pour toi, Marzena : il y a un gros buzz médiatique autour de Petit pays avec Gaël Faye et Sylvain Savoia. Sortir une autre bande dessinée de manière très rapprochée est-il une opportunité ou est-ce plus compliqué parce que Petit Pays ferait écran ?

M.S. : Ce n'est pas un problème. J’ai cinq bandes dessinées qui sortent cette année et J'espère juste qu’elles vont se supporter toutes entre elles, que Petit pays va aider Hey Djo, qui va aider Vivian Maier (NDLR : biographie en BD d’une photographe avec Emilie Plateau au dessin) et ma BD Jeunesse qui sort dans quelques jours. J'ai aussi un western à la fin de l’été (NDLR : Dirty Rose dessiné par Benoît Blary). Tout se goupille comme ça ! J’ai fait mes scénarios dans l'ordre, mais tous les dessinateurs et dessinatrices avec qui je travaillais ont terminé en même temps ! Ce n'est pas grave, ça fait juste une année très condensée en sorties. Je trouve que comme ça, je peux encore plus facilement me défendre !

Et je vois plus de liens dans ma façon d'écrire, de voir le monde. Dans Petit pays, il y a aussi une relation père-fils : Gaby vit avec son père, Michel. Les histoires de famille me touchent davantage. Quand je regarde tout ça rétrospectivement, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de relations dans mon travail d’une histoire à l'autre, tout est proche et tout est cohérent. Et moi, ça ne me gêne pas. Après, c'est aux lecteurs et aux lectrices de voir s'ils vont aimer ou pas, mais j'espère que oui !

Hey Djo ! est une bande dessinée très importante parce qu’autant pour Petit pays je devais traduire un roman en langage bande dessinée, autant là Geoffrey m'a donné le feu vert pour son histoire. Et ça, c'était chouette. J'ai pu vraiment entrer dedans, créer les personnages ; avec son aide, évidemment. C'était une sorte d'enquête. C'est la première fois que j'ose raconter les histoires d’autres personnes qui ont existé et qui ne m'appartiennent pas. Parce que je suis super timide à ce niveau-là. Je me dis : de quel droit je me mêle de la vie des autres !? Je me suis mêlé de ma propre vie, donc il y a eu Marzi puis il y a eu les histoires polonaises de N’embrassez pas qui vous voulez et de L'insurrection, ce sont vraiment des choses qui m'appartiennent.

Et là, petit à petit, grâce aux rencontres comme avec Geoffrey, je m'empare des histoires des autres et c'est ça aussi qui me plaît. Parce que je me raconte en racontant les autres, donc il y a une continuité, une évolution. Petit pays, c'était écrit avant Hey Djo !, c’est Sylvain (NDLR : Savoia) qui a pris beaucoup de temps ! Donc oui, ça dépend vraiment des collaborations, mais je trouve que tout se tient et je vois mon parcours, ainsi. Ce n'est pas grave que ça tombe la même année, l'année prochaine je vais prendre ma retraite !

Provisoire, j'espère !

M.S.: Oui, en fait je ne pourrais pas trop, je pense !

Société

Entretien

Famille

ZOO98

Haut de page

Haut de page

Votre Avis