A l’occasion de la 43e édition de Quai des bulles, qui s’est déroulée en octobre dernier, nous avons rencontré Cédric Apikian et Denis Rodier, afin d’évoquer à la fois leur album La 3e Kamera, sorti chez Glénat, et toute la complexité d’un travail documenté mêlant Histoire et fiction.

Quelle est la base du projet ?

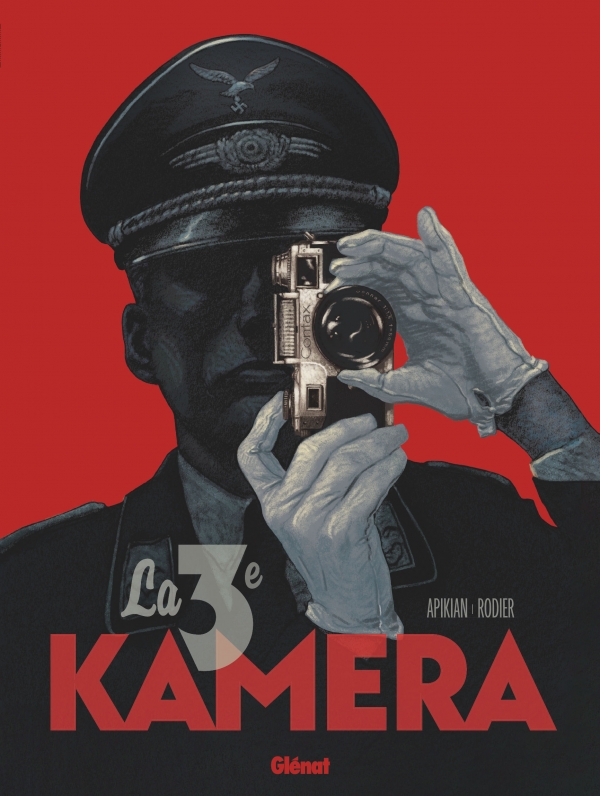

Cédric Apikian : Alors, je venais de terminer La balade du soldat Odawaa avec Christian Rossi, on dédicaçait au musée de la Grande Guerre à Meaux, et on a rencontré un documentaliste, Nicolas Férard, qui s’est d’ailleurs occupé du dossier à la fin de l’album. Il est venu me proposer de travailler sur ce sujet en particulier. Il m’a proposé de venir voir les photos qu’il avait réunies autour de ces 3e caméras. Au départ, je n’étais pas trop emballé, je me disais qu’il allait me montrer des scènes horribles. Finalement, j’ai découvert des images auxquelles je ne m’attendais pas du tout. C’était peut-être même plus horrible que s’il m’avait montré les camps. Il s’agissait de scènes de vie de tous les jours et c’était plus déstabilisant encore, car j’avais l’impression de voir n’importe qui. Ça m’a beaucoup marqué et, en repartant, j’avais déjà une histoire dans la tête, tout était déjà en place. J’avais envie d’un thriller militaire, dans les rues de Berlin, c’était le meilleur endroit, ce qui me permettait de mettre en scène de nombreux personnages. L’idée c’était, un peu à la manière du film Winchester 73 d’Anthony Mann, avec James Stewart, que l’objet caméra passe de main en main dans tous les camps, les Russes, les Allemands, les Américains, pour qu’on ait une vision globale de ce que pouvait être Berlin en 45, dans les ruines, pour la ville, ses habitants et les occupants.

Couverture de " La 3e Kamera " © Glénat, 2024 - Apikian et Rodier

Le récit brasse de multiples sous-intrigues qui nous permettent d’avoir un profil de cette période, tout en proposant une vision plus large.

C.A : C’est quelque chose qui m’intéressait. Il y a beaucoup de choses que j’ai récupéré de mes lectures, dans des documentaires… Mais il y a aussi une anecdote plus personnelle, mon grand-oncle était dans l’armée alliée et a fait l’entrée à Berlin ou il a eu la Croix de guerre. C’est un évènement qui a son importance dans la famille. Je commence à en parler parce que ça montre aussi un peu plus d’où tout ça vient.

Par rapport à ça, Denis, il y a eu un travail de documentation considérable, j’imagine, comme on a pu le voir précédemment avec La Bombe ?

Denis Rodier : Oui, mais le travail était déjà pas mal entamé, justement avec La Bombe qui traitait plus ou moins de la même période. Pour moi c’était davantage une continuité, même s’il s’agissait d’un travail plus spécifique, dans un contexte fictif. Mais ça devenait plus facile, du coup, je pouvais prendre plus de liberté, avec un graphisme plus éclaté.

Il y a pas mal de pages qui ont un encrage plus sec, plus vif. Comme on peut le voir sur les démos que tu mets en ligne, le trait est plus « rêche », je trouve.

D.R : Pour moi, une fois qu’on a réglé toutes les problématiques de construction d’une image, quand on arrive au moment de l’encrage, il faut laisser le pinceau travailler, parler de lui-même. C’est l’outil qui propose une ligne, qui te dirige vers quelque chose. Il y a une grande partie d’improvisation à ce moment-là. Si je dois réfléchir au moment de l’encrage, tout se crispe. Cet album, c’était aussi l’opportunité de pousser encore plus loin.

Le sujet pousse aussi à ça, de toute façon. On évolue dans un cadre assez sombre, dans des ruines, des scènes plutôt dures, ça induit un traitement plus cohérent par rapport à ça.

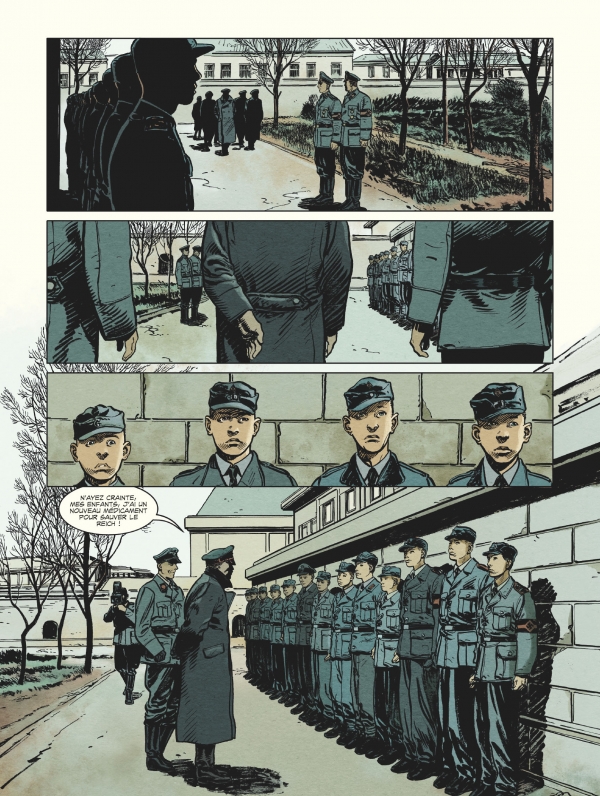

D.R : Tout à fait. En même temps, je voyais aussi l’occasion de faire de Berlin en ruine un personnage propre. La ville est le lien qui relie tout ça. Cédric me laissait suffisamment d’espace dans son écriture, qui n’est pas complètement classique. Cédric est aussi un scénariste de cinéma qui te donne toutes les informations nécessaires, mais qui ne te dirige pas par la main. Il te laisse tranquille, ce qui permet de rebondir sur ce qui est décrit pour rajouter ce que j’ai envie.

" En même temps, je voyais aussi l’occasion de faire de Berlin en ruine un personnage propre. " © Glénat, 2024 - Apikian et Rodier

C’était important pour toi, Cédric, de justement lâcher une partie de tout ça pour donner plus de liberté à Denis ?

C.A : En fait, c’est assez simple, j’écris en tant que spectateur/lecteur. Quand je suis réalisateur, je fais la mise en scène ; quand je travaille avec Christian Rossi ou Denis Rodier, je ne vais pas leur expliquer comment ça se passe, c’est eux qui prennent en charge le reste, c’est très clair pour moi. À partir de là, ils sont à l’aise, tout se passe bien. Je n’ai pas de soucis d’ego, j’ai fait mon métier de réalisation, de scénarisation et c’est bon. C’était pareil quand je travaillais dans le cinéma : si tu t’associes avec de bons chefs de poste, ça n’est pas pour leur expliquer comment faire, c’est pour avoir l’apport logistique parfait pour l’objet final que tu souhaites créer. Pour un album, c’est pareil, il faut pouvoir se faire plaisir avec le découpage, comme Denis le veut. Quand je reçois les planches, je suis le premier lecteur et c’est très agréable. Ça fait longtemps que je n'ai eu ce genre de plaisir professionnel. Chaque fois que j’ouvre un mail avec des planches, c’est incroyable.

Ça devient une vision à deux.

C.A : Après, c'est aussi un choix. Denis je le choisis, on en discute, il s’avère qu’à ce moment-là, il est disponible et que le projet lui plait. J’ai déjà réfléchi en amont au trait que je veux pour cette histoire. Quand je vois le résultat, c’est au-delà de mes attentes, il y a même une touche quasiment comics. On est dans une vision hyper réaliste avec une touche moderne qui est appliquée en plus, on n’est plus dans du classicisme pur et dur.

C’est ce qui est intéressant, ce mélange d’univers. Je rebondis sur cette idée de représentation : dans La 3eKamera, on n’est pas dans une violence démonstrative, elle passe bien plus par ce que l’on ne voit pas, ce que l’on devine.

C.A : Je n’aime pas le gratuit, de toute façon, Denis a cette capacité de beaucoup travailler ses clairs-obscurs, ses ombres, qui ne nécessite pas d’en montrer davantage.

D.R : J’ai été élevé avec des films d’épouvante où tout se passait dans l’ombre, des meurtres qui se passaient dans les pièces d’à côté ; pour moi, l’imagination fait le reste. Quand je mets des grands aplats noirs, je sais qu’il y a de la matière en arrière, que le lecteur va compléter l’image.

" Quand je mets des grands aplats noirs, je sais qu’il y a de la matière en arrière, que le lecteur va compléter l’image. " © Glénat, 2024 - Apikian et Rodier

Cette violence est de toute façon omniprésente dans tout l’album. Les personnages sont en train de vivre une période très dure qui ne nécessitait pas d'en rajouter.

D.R : Non, on pourrait tomber dans la caricature facilement. Si on veut respecter l’Histoire et son public, il faut faire attention à ce que l’on montre, tout simplement, sans trop blanchir ni trop se rouler dedans.

C’est d’ailleurs un des propos de l’album, cette nuance de ce qu’on montre et ce qu’on ne montre pas. D’où l’importance de passer par des photographes, avec ce troisième appareil qui explique qu’ils ne pouvaient pas tout montrer…

C.A : Effectivement, cela vient en résonance avec le fait qu’à un moment donné, un filtre s’opère, que de ne pas tout montrer donne une force supplémentaire à l’album, justement. Finalement, on ne voit certaines choses qu’à la fin, chez le photographe, où l’on se demande encore ce qu’il y a sur ces photos. Il y a ce que chacun va vouloir y mettre. Je me suis d’ailleurs demandé ce que j’aurais fait à la place de Walter Frentz si, en 36, j’avais été confronté à ce dilemme, suivre Adolf Hitler ou aller sur le front de l’Est, me battre ou prendre ma caméra, mon outil habituel… Je suis allemand, je ne sais pas ce que je fais… Aujourd’hui, je ne sais pas quoi répondre…

C’est une question de survie aussi.

C.A : Personne ne peut y répondre. Il fallait aussi montrer que ces gars n’étaient pas si différents de nous. L’erreur aujourd’hui, c’est de se dire « plus jamais ça, c’était une autre époque, ça n’arrivera plus, c’est loin de nous » … Demain, il se passe un truc, personne ne peut savoir comment il va réagir.

" Il fallait aussi montrer que ces gars n’étaient pas si différents de nous. " © Glénat, 2024 - Apikian et Rodier

Tout à l’heure, tu disais que l’horreur que tu avais ressentie n’était pas tant dans le démonstratif que tu as pu voir que dans le banal.

C.A : Quand j’ai vu ces gars-là, je me suis dit que ça pouvait être moi et mes potes. Il y avait des photos avec des soldats blessés, avec la barbe, sur la route, simplement assis, très bien cadrées, on aurait dit des photos sorties d’un making-of de film, sur un plateau, alors que non, c’étaient des vrais moments de guerre…

Ça a été compliqué d’avoir de la documentation ?

C.A : Non. Tu vois, j’ai réalisé un clip pour Amnesie International (pas Amnesty International) où je devais faire un condensé de tous les génocides qui avaient eu lieu, et là j’ai pris très cher. Il y avait le génocide arménien qui me concerne, par mes origines, la Shoah, le Rwanda et le Cambodge. J'ai vu toutes les horreurs possibles et je devais sélectionner trois ou quatre photos pour chacun, ce qui pouvait être marquant pour le clip. Ça a été très dur, j’avais peur qu’en effet on soit amené, avec cet album, à partir là-dedans. Même si j’étais « vacciné », il y a des choses que je ne veux pas voir. Du coup, en voyant les autres photos, c’était une autre forme de déstabilisation.

Mais ces photos, sur un plan plus « Historique », dirons-nous, les Américains ont réussi à en retrouver beaucoup ?

C.A : Ça se retrouve surtout dans les familles. Nicolas m’expliquait qu’on voyait encore aujourd’hui ressurgir dans certaines familles ces fameuses 3es caméras. Par exemple, ça peut être un fils qui rentre en permission, il en profite pour enterrer dans le jardin des bobines et, en retournant sur le front, se fait tuer. Quarante ans après, par accident, on retombe dessus. On en retrouve régulièrement, des bobines, des 3es caméras, de simples photos de soldats qui sont prises sur le vif. Le travail ensuite va être d’identifier le régiment, etc. C’est un travail compliqué qui prend beaucoup de temps.

Dans l’album, on sent paradoxalement qu’il y a une urgence par rapport à ça : les Américains doivent trouver un maximum de documents pour constituer des dossiers, identifier le plus de personnes possibles.

C.A : D’ailleurs, tout ce qui est dit dans l’album est soit vrai, soit plausible. C’était un tel chaos, il y a eu plein d’évènements qui se déroulaient en même temps. Mon travail, c'est alors de récupérer, dans cette ambiance, tout ce qui va être plausible psychologiquement par rapport à mes personnages. Et même si je ne suis pas dans une quête historique de la vérité, ça n’est pas un travail d’historien, on est dans un immense désordre ambiant, je défie les historiens de me dire que ce jour-là, il y a telle ou telle chose qui s’est déroulée à tel endroit. Je préfère me référer au témoignage de quelqu’un qui est entré dans Berlin et qui raconte quelle a été la chape de plomb qui lui est tombée dessus, l’ambiance qu’il a découverte. Dans n’importe quel camp, ça a été un chaos total, c’est ce qu’on voulait vraiment montrer.

D.R : En même temps, d’un point de vue Historique, pour moi, même si je me suis beaucoup servi de documents visuels, si un jour on me dit que telle ou telle rue ressemble plutôt à une rue de Dresde, ben ça n’a pas forcément beaucoup d’importance, non plus.

On comprend très bien, avec la troupe d’enfants qui travaille pour l’ex-SS, par exemple, qu’il y a des choses qui sont aussi de l’ordre du crapuleux. C’est encore un état de guerre continu, les habitants sont encore en train de souffrir.

C.A : C’est là que l’apport de Nicolas Férard est important. Quand j’ai travaillé ces scènes-là, je lui ai indiqué qu’il devrait développer les différents épisodes qui ont marqué ces moments, comme l’histoire du drapeau sur le Reichstag, les deux frères Schulberg… ça nous évitait de mettre des astérisques partout.

On se rend compte qu’il y a du pillage, des viols, ceux qui sont entrés se vengent de ceux qui ont voulu détruire le monde entier, il n’y a pas grand-chose à sauver. La leçon est juste qu’il ne faut pas que ça se reproduise.

D.R : Pour moi, c’est ça le message de l’album : tout est possible, on est tous des bourreaux potentiels ; si on est nous-mêmes conditionnés, on peut le devenir à notre tour. C’est une sonnette d’alarme.

C.A : Oui, qu’il faut vraiment faire attention.

" On comprend très bien, avec la troupe d’enfants qui travaille pour l’ex-SS, par exemple, qu’il y a des choses qui sont aussi de l’ordre du crapuleux. " © Glénat, 2024 - Apikian et Rodier

Dans l’album, il y a un accent porté sur la responsabilisation individuelle. Le photographe est impliqué, mais comme tu le disais tout à l’heure, Cédric, est-ce que finalement il peut être jugé par rapport à ça ?

C.A : Les phrases que j’ai mises sont exactement celles qu’il y avait, c’est-à-dire qu’on ne peut pas juger sur des sensations, uniquement sur des faits, donc, à partir de là, il n’y a plus rien à ajouter. Je n’étais pas fasciné par le personnage de Walter Frentz, mais ce qui me plaisait, c'est que parmi tous ces reporters de guerre allemands, c’était certainement le plus complexe de tous. Il évoluait avec les pontes du parti nazi, mais ne faisait pas partie des SS. Si tu lis bien le dossier, tu vois que c’est son fils qui nous a donné ces éléments, les photos, les notes d’arrestation de son père. À partir de là, je me rends compte, par exemple, qu’en mai il quitte Berlin avec le dernier avion et se retrouve au Berghof d’Hitler où il est arrêté par les SS qui lui confisquent tous ses négatifs. Il ne peut donc faire partie des SS qui le soupçonnent, en étant lieutenant de la Luftwaffe, de faire partie du complot de Goering. Donc, il y a des nuances à apporter.

D’où l’importance de contextualiser comme le fait le dossier final. C’est aussi une période où on a tendance à vouloir vite cataloguer les gens comme des gentils et des méchants.

D.R : C’est aussi le danger. Dès le moment où l’on établit que l’Allemagne, c’est le mal, et nous, c’est le bien, on se blanchit nous-mêmes, on s’écarte de cette horreur-là en se disant que ça n’est pas nous, on ne fera jamais ça… Les Américains disent que ça ne peut pas arriver chez eux.

C.A : Pour revenir à ta question, qui tu arrêtes ? C’est un photographe qui a son point de vue sur la situation, mais si tu l’arrêtes, il va y avoir du monde ensuite. Personne n’a vraiment été inquiété finalement, il y a même des photographes qui sont devenus patrons de presse ensuite, par exemple.

D’ailleurs, est-ce que, dans ces Propagandakompanien, il y en a eu qui ont utilisé leur 3ᵉ caméra pour dénoncer les exactions allemandes ?

C.A : C’est une question intéressante. À ma connaissance, non, mais prendre des photos dans des camps, c’était compliqué. Dans le documentaire La Shoah par balles, on voit bien qu’il y a assez peu de documents, en fin de compte. Il y a bien cette photo avec le fameux fossé, mais bon, si tu prends ça, tu pars. C’était peut-être surtout une façon de dire « j’étais là »…

Mais ça fait remonter plein de choses chez les gens. À la fin d’une dédicace, par exemple, un homme est venu nous voir pour nous demander une dédicace au nom de Dimitri. Il nous confie être d’origine ukrainienne, que sa mère a échappé à l’opération Barbarossa. L’air commençait à se tendre. Il y avait un épisode que sa grand-mère racontait dans la famille. Elle se trouvait dans un train lorsqu’un sous-officier allemand est venu et a confié un œuf à sa fille, puis il l’a photographiée. Quand son officier supérieur est arrivé, il a caché son appareil photo pour en sortir un autre. Grâce à l’album, il venait enfin de comprendre ce qui s’était passé, ce jour-là dans le train pour sa grand-mère et sa mère.

D.R : On est resté sans voix.

Une belle conclusion. Merci à tous les deux pour ce passionnant entretien.

C.A et D.R : Merci à toi.

Interview

BD

Histoire

SecondeGuerreMondiale

Haut de page

Haut de page

Votre Avis