Coup de cœur du ZOO n°100, le roman graphique d’Aimée de Jongh conte la (sur)vie d’un groupe de garçons sur une île déserte. Très riche, superbement dessiné, l’adaptation du livre de William Golding Sa majesté des mouches reprend des thèmes très chers à l’autrice, pour en faire une œuvre finalement très personnelle.

Portrait d’Aimée de Jongh © Bob Bruyn

Tu décris en postface ta fascination pour le roman Sa Majesté des mouches. Pourquoi éprouves-tu un tel sentiment pour ce livre ?

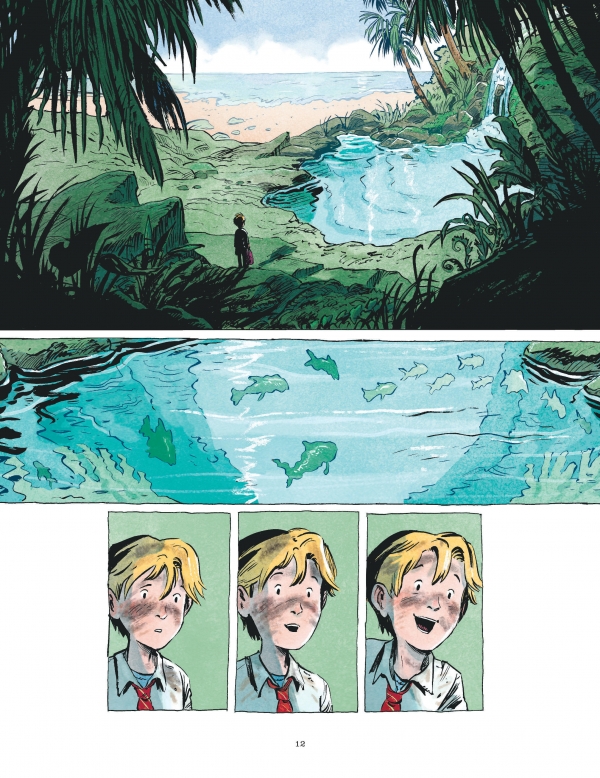

Aimée de Jongh : J’ai lu ce livre quand j’avais 14 ans. A cette époque, je n’avais pas forcément perçu tous les ressorts du texte, tous les messages de l’auteur. La relecture à l’âge adulte fut donc forcément différente. J’ai plus de vécu et de recul maintenant. Je comprends mieux les références liées à l’histoire, à la politique ou même à la nature humaine. A 14 ans, je m’étais simplement arrêtée aux contrastes saisissants entre cette belle île tropicale aux plantes verdoyantes, aux fleurs luxuriantes, aux plages magnifiques et cette violence décomplexée, cette grande brutalité et même cet obscurantisme qui régnaient parmi les enfants rescapés. C’est surprenant de découvrir des scènes aussi dures dans un livre pourtant étudié au lycée, à destination de jeune adolescent ! On pourrait croire que Sa majesté des mouches est un petit roman assez simple à lire pour la classe d’anglais… Mais non, dans les faits, c’est un livre marquant, très fort.

Derrière l’aventure sur une île desserte d’un groupe de garçons, ce livre décrit aussi le passage du monde de l’enfance à celui des adultes… Quel souvenir as-tu de cette période ?

A.J : Tu évoques effectivement une partie très importante du livre. Quand je l’ai lu pour la première fois, à 14 ans, j’étais précisément dans cet entre-deux, une période entre enfance et âge adulte. Je voulais ainsi plus de liberté mais sans les responsabilités qui vont avec ! C’était une envie un peu paradoxale. Je voulais être indépendante mais j’avais besoin de mes parents pour me nourrir, pour payer le loyer… A 14 ou 15 ans, on a ce désir de liberté totale sans que l’on ne puisse vivre ce rêve. Ce livre décrit cette liberté avec toutes les conséquences qu’elle peut engendrer : les enfants prennent tous les pouvoirs, toutes les responsabilités, mais il est évident qu’ils ne peuvent gérer cette situation comme des adultes « raisonnables ».

"Ce livre décrit cette liberté avec toutes les conséquences qu’elle peut engendrer [...]"

© Dargaud 2024, Aimée de Jongh

Il y a plusieurs lectures possibles pour ce roman selon l’âge et selon les sensibilités. Quelle lecture en fais-tu aujourd’hui?

A.J : Désormais adulte, je comprends mieux les allusions du livre . Je vois l’actualité, la politique, les idées d’extrême-droite, les groupes dans la société et les communautés qui au mieux s’ignorent et qui parfois se font face. Ainsi, les groupes de pression, les gouvernants, les entreprises qui ne s’intéressent qu’à l’instant présent, qui ne se projettent pas dans l’avenir, qui ne pensent pas aux générations futures apparaissent très clairement dans Sa majesté des mouches. On voit les enfants qui préfèrent chasser et s’amuser plutôt que d’entretenir un feu pour signaler leur position. Je perçois ce livre de façon très différente qu’au moment de ma lecture au lycée. C’est d’ailleurs toute la beauté de la littérature et de l’art en général : quand on change, l’art change avec nous! Ce texte est une projection de nous-même.D’une certaine manière, il nous révèle.

Sa Majesté des mouches a été publié en 1954, voilà 70 ans. Ton adaptation résonne justement avec l’actualité et tu as su projeter des thèmes contemporains importants (populisme, autoritarisme, crise environnementale…).

A.J : Dans l’histoire, les enfants s’inventent des monstres qui n’existent pas. Jack s’appuie sur ces peurs pour s’imposer puis diriger le groupe. Le parallèle est très clair avec ce que nous pouvons vivre en Europe ou aux Etats-Unis actuellement. Le groupe choisit une certaine facilité (chasser, s’amuser, croire aux monstres) plutôt qu’une voie moins amusante (surveiller le feu pour prévenir les secours)… Les enfants finissent par brûler l’île et toute cette nature. C’est très proche de ce que nous vivons actuellement ! La coïncidence est bizarre d’ailleurs. J’ai vécu exactement la même situation avec Jours de sable . Quand je dessinais ces planches avec des tempêtes de sable, les télévisions montraient des images de sécheresse en Afrique ou dans le golfe arabe. J’exprimai alors ma préoccupation sur le changement climatique et ses effets. Quand j’ai dessiné le grand feu deSa majesté des mouches ; le soir je voyais, à la télévision, les incendies gigantesques en Espagne, en France, en Californie… C’étaient exactement les mêmes images ! Voilà deux fois que mes livres rebondissent directement sur l’actualité !

"Quand j’ai dessiné le grand feu de « Sa majesté des mouches » ; le soir je voyais, à la télévision, les incendies gigantesques en Espagne, en France, en Californie…" © Dargaud, 2024 - Aimée de Jongh

L’actualité te rattrape toujours. Ces enfants coincés sur une île, attendant un hypothétiquedépart font penser aux camps de migrants des îles grecques. La scène du corps de Simon gisant au bord de l’eau rappelle d’ailleurs la photo de presse représentant le jeune Ayan…

A.J : En fait, j’ai dessiné cette page exactement comme William Golding la décrit. Je n’ai fait le lien avec la photo de Ayan qu’une fois la planche finie... Je n’avais pas pour objectif de faire une référence à ce drame. Tu sais, deux films ont été réalisés d’après le roman Sa majesté des mouches dans les années 60 puis dans les années 90. Tous deux reprennent la même mise en scène avec cette vue plongeante sur le corps de l’enfant, allongé sur son ventre. En fait, tous ont lu la description de William Golding, écrite bien avant cette photo très marquante. J’ai, moi-même, été surprise par cette troublante similitude. J’y ai réfléchi et j’ai choisi de conserver ce dessin dans l’album, car j’aimais l’idée qu’une image peut prendre une signification différente aujourd’hui par rapport à avant, selon les années et les périodes.

"Tous deux reprennent la même mise en scène avec cette vue plongeante sur le corps de l’enfant, allongé sur son ventre. " © Dargaud, 2024 - Aimée de Jongh

Dans l’histoire, les enfants se construisent des rites et des normes que l’on peut juger à la fois artificiels, utiles ou dangereux. Qu’en pense l’autrice de « 60 printemps en hiver» qui remettait en cause les normes des adultes ?

A.J : [Rire]. C’est difficile comme question… A mon sens, les normes ne peuvent pas réguler totalement notre vie. Le roman 1984 décrit une société régulée par un contrôle extrêmement rigide. Il n’y plus aucune liberté. Personne ne peut souhaiter des normes aussi restrictives ! « Sa majesté des mouches » montrent à la fois les limites mais aussi la nécessité des normes. Il faut donc trouver un équilibre entre le contrôle et la liberté. Ce n’est vraiment pas facile. La liberté est effectivement le thème de 60 printemps en hiver . Elle implique de faire des choix, de prendre des décisions qui ne plairont peut-être pas à d’autres. En quittant son mari, l’héroïne heurte son époux, blesse se enfants pourtant eux-mêmes devenus adultes mais si elle restait en couple, elle souffrirait. C’est une question d’équilibre. Je n’ai pas de réponse définitive à ta question. C’est peut-être à chacun de nous de savoir où mettre le curseur.

D’un petit livre (200 pages), tu en as fait une grande bande-dessinée (352 pages) avec près d’une cinquantaine de dessins en plein page. Pourquoi ce choix de privilégier des tableaux ?

A.J : Ces grandes pages dessinées permettent une pause. Elles stoppent la lecture et incitent le lecteur à vraiment regarder l’image. Souvent, on va d’un phylactère à l’autre, d’une bulle à l’autre, sans prendre le temps. J’aime quand le lecteur regarde le dessin – je devrais dire - « lit le dessin ». Il y a beaucoup d’information dans un dessin, parfois plus que dans un texte. En rajoutant ces grandes images en pleine page, j’espère permettre au lecteur de mieux voir mes dessins. J’ai mis volontairement peu de texte et il n’est constitué que de phrases extraites du livre.

« J’aime quand le lecteur regarde – je devrais dire - lit le dessin »

Comment as-tu utilisé les couleurs pour transmettre les effets narratifs de William Golding avec un vert très dominant sur la première partie, puis un gris inquiétant et le rouge du feu sur la fin ?

A.J : Au début, le vert domine, tu as raison. C’est assez logique car les enfants se retrouvent sur une île tropicale. C’est une belle île verdoyante, pleine de nature ! Il y a même de l’espoir au début. La situation va malheureusement changer, effectivement, et les couleurs expriment cette évolution… J’ai aussi beaucoup joué avec les contrastes. Par exemple, lorsque Simon souffre d’une hallucination, la scène est rougeoyante. Le rouge et le vert sont deux couleurs opposées. Cette discordance permet de créer un choc. Les scènes d’incendies sont évidemment très jaunes et très rouge. Là encore, le contraste avec la jungle est très marqué. J’ai vraiment voulu utiliser les couleurs pour créer de l’impact.

"[...]les enfants se retrouvent sur une île tropicale. C’est une belle île verdoyante, pleine de nature ! Il y a même de l’espoir au début." © Dargaud, 2024 - Aimée de Jongh

Tu reprends non seulement des bouts de texte mais aussi l’ordre narratif et même le découpage, ta mise en scène colle ainsi aux descriptions de l’auteur, William Golding. L’arrivée de l’officier de marine, à la fin de l’ouvrage avec une vue sur sa visière, puis sur son uniforme puis sur le personnage correspond exactement au texte…

A.J : Il y a beaucoup de choses que j’ai pris tel quel du roman. Je les ai adaptés visuellement mais cela reste très fidèle au roman. Les lecteurs qui liront le livre et la BD dans un temps proche peuvent s’en apercevoir. J’aime bien cette démarche car elle te donne une autre vision de la BD. L’auteur décrit ainsi les fleurs bleues que je me suis efforcée de reproduire. Si tu lis le roman, tu vas peut-être t’en apercevoir et tu diras « Ah mais c’est super, ce sont vraiment les fleurs de l’histoire »… Ce n’est qu’un des exemples. Il y en a plein d’autres !

"L’auteur décrit ainsi les fleurs bleues que je me suis efforcée de reproduire." © Dargaud, 2024 - Aimée de Jongh

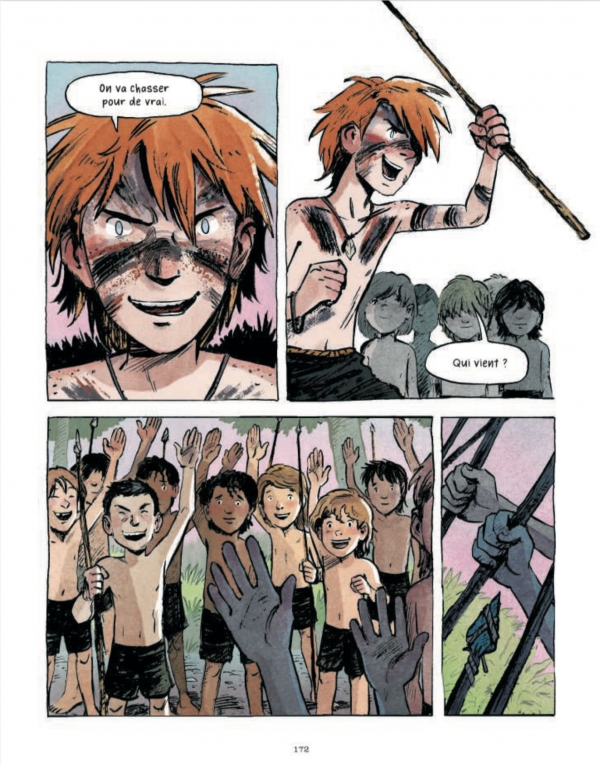

Pourtant, pour l’un des personnages principaux, Jack, tu t’éloignes de la description du livre dont la laideur est mise en avant dès les premières pages, alors que ton dessin l’avantage plutôt…

A.J : C’était un choix personnel. J’ai donné à Jack beaucoup de personnalité. Je préférais axer mon dessin sur une représentation angoissante, presque intimidante de lui. Il y a des scènes où il reste seul, pour chasser et rentre encore plus inquiétant… Au début, ses cheveux sont courts. Avec le temps, ils poussent et finissent par ressembler au feu qui va ravager l’île. Ses cheveux nous font penser à des braises, prêtes à reprendre au moindre souffle, à tout brûler et à tout détruire. En fait, je me suis sentie très libre de modifier certaines petites choses. Je n’ai pas beaucoup insisté sur la saleté des garçons qui passent plusieurs mois sur une île déserte avec les mêmes vêtements, alors que l’auteur en parle. Cela reste du détail et ce n’est pas grave. J’ai même dû supprimer quelques scènes… Ce choix fut assez difficile. A la fin du roman, Ralph [un des personnages principaux NDR] n’arrive plus à finir ses phrases et à justifier pourquoi il veut faire du feu [pour se signaler aux navires de secours NDR]. Le lecteur ressent alors que le héros est en train de basculer, qu’il souffre, qu’il perd sa santé mentale. C’est un passage dur, traumatisant que je n’ai pas mis dans la BD. De même, après la mort de Simon [un des enfants tués par les autres enfants NDR], Ralph, Cochonnet et les jumeaux discutent ensemble, minimisent leur participation en affirmant qu’ils n’étaient pas là, qu’ils étaient trop loin, finissent même par nier leur présence… Je n’ai pas pu utiliser cette scène parce qu’il existait un autre passage où Ralph et Cochonnet sont déjà dans ce genre de dénégation « Ce n’est pas moi, c’est un accident ». Les différences entre les deux extraits étaient finalement très légères. Mettre ces deux moments aurait été trop répétitif pour la BD. Je le regrette encore car je les avais dessinés. Je les aimais bien. Ils exprimaient aussi la lâcheté ordinaire des gens qui se déresponsabilisent, ne veulent pas voir un fait, qui justifient leur absence de réaction… De toute façon, il n’était pas possible de dessiner toutes les scènes, sinon le roman graphique aurait atteint les 600 pages ! Pour moi, le plus important était de transmettre l’ambiance du livre et son message. Il a donc fallu faire des choix...

"Je préférais axer mon dessin sur une représentation angoissante, presque intimidante de lui."

© Dargaud, 2024 - Aimée de Jongh

C’est amusant que tu parles de « choix à faire » car chaque personnage doit justement faire ses choix et en fonction des décisions, des actions, des objets deviennent utiles ou dangereux…

A.J : C’est tout le talent de William Golding dans ce livre. Il utilise des éléments que l’on retrouve plus loin dans l’histoire sous une autre forme. Il y a le feu qui sert à manger, à se chauffer, à se signaler auprès des secours mais qui brulera la forêt et l’île. Cet incendie d’ailleurs sauvera les enfants car un navire l’apercevra et un équipage débarquera sur l’île. Il y a les grosses pierres aussi. Au début, les enfants s’amusent à les pousser pour les faire dévaler dans le ravin. C’est drôle pour des gamins… Mais à la fin, c’est un rocher qui tue Cochonnet. Un objet peut avoir différents rôles au cours du livre, selon l’utilisateur, selon le moment. Cette notion renvoie aussi à la question de la bonne utilisation des technologies, de la science, du progrès. C’est une idée très belle et très importante. J’aime beaucoup William Golding en général et ce livre en particulier. Sa façon de raconter des histoires a influencé mon travail, avec les répétitions, les surprises, les narrations.

« J’ai en effet voulu construire un roman graphique à part entière, avec ma vision de dessinatrice. J’y ai projeté aussi mes sentiments »

Plus qu’une adaptation de l’œuvre, tu as dessiné en fait un véritable roman graphique. Comment as-tu travaillé pour construire un tel ouvrage ?

A.J : C’est sympa ce que tu dis. J’admire le travail de William Golding et son roman m’a réellement marqué. Parfois des lecteurs me confient qu’ils connaissent le livre et que mon adaptation est très fidèle. Je me demande alors à chaque fois s’il apprécierait cette BD s’ils ne connaissaient pas le texte initial… J’ai en effet voulu construire un roman graphique à part entière, avec ma vision de dessinatrice. J’y ai projeté aussi mes sentiments. J’ai ainsi relu « Sa majesté des mouches » plusieurs fois et j’ai noté à chaque fois les scènes que j’adorerais dessiner. Après, il faut réfléchir… c’est un peu comme Tetris. Il faut faire entrer les scènes dans des cases, les cases dans les pages. Il faut tout connecter pour relier les différentes actions. Il faut que les différentes histoires dans l’histoire marchent ensemble, se servent et se renforcent. J’ai fait beaucoup de croquis. J’ai passé deux années sur ce projet. J’en ai jeté beaucoup aussi.[Rire]. Quand je commence à travailler, je fais toujours trop de dessins. J’avais près de mille pages au début ! J’ai dû couper afin d’avoir une pagination acceptable par l’éditeur [Rire].

Interview

Survie

Haut de page

Haut de page

Votre Avis