Sorti au moins de septembre 2021 chez Panini Comics, Big Black stand at Attica voit le dessinateur français Améziane être traduit depuis une œuvre anglaise pour la première fois. Alors que la critique du livre nous interpellait sur ses partis pris graphiques, nous avons fait le choix de le rencontrer pour mieux comprendre son travail. Rencontre avec un artiste passionné qui ne laisse rien au hasard dans son œuvre.

Améziane, vous qui publiez régulièrement en France, comment en êtes-vous venu à vous tourner vers le marché américain, en publiant Big black stand at Attica, chez Boom Studios ?

Mes influences sont 100% comic-book. Quand j’étais jeune, je lisais du Marvel, puis quand j'ai commencé à grandir et que j'étais en école de dessin, je suis tombé sur Vertigo. Et je me suis dit « Voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grand ». Et déjà, le choc de ma vie, c'était Bill Sienkiewicz. C'est Franck Miller sur Elektra Assassin. Ensuite, Ronin, Dark Knight, Watchmen. Le Grand Chelem habituel de ceux qui sont nés dans les années 70.

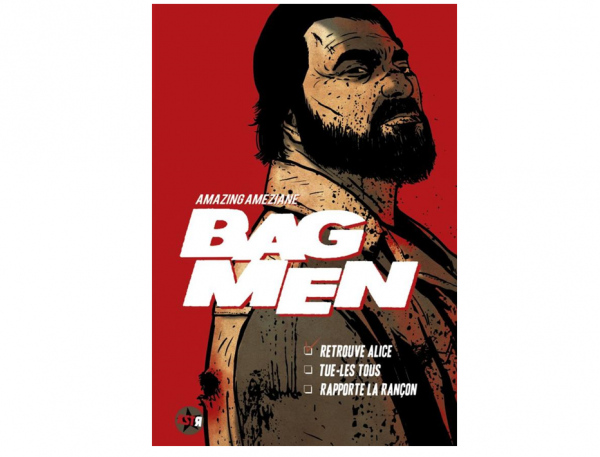

Donc, évidemment qu'on espère quelque part qu'un jour on pourra faire un comics. Mais je n'avais pas l'impression que c'était réellement possible. Je n'avais aucun contact. Je me disais donc que j’allais en faire mon boulot ici, sur le marché français. Et même, que j’allais faire des comics en France. A mes débuts, j'ai essayé de faire du pseudo franco-belge pendant un moment mais personne n'en voulait. Au bout d'un an, je me suis dit ça suffit, je vais faire mes trucs à moi et j'ai fait Bagmen.

C'était mon comics à 100%. J'ai fait ça chez KSTR (Casterman) quand ça existait encore. La collection était au format comics. On m'a montré la reliure et on m’a dit qu’elle pouvait tenir 180 pages. Alors j’ai fait 180 pages.

Cet album m'a permis d'avoir du travail chez Le Lombard. Ils m'ont demandé de faire du comic-book chez eux. Ils m'ont demandé de faire mes trucs, même s'ils m'ont dit que pour Clash Cowboys, ce serait bien d'avoir quelque chose d'hybride. Mais quand j'étais à la moitié de la création du livre, ils m'ont dit « en fait, les pages qu'on préfère c’est celles qui sont 100% comics. » Alors ils m’ont laissé la liberté de faire ce que je voulais : c'est à dire du comic-book, mais imprimé en cartonné sur des pages plus grandes.

Du comic book au format Franco-Belge ? Comment est-ce que vous définissez le comic book ?

En fait, c'est une question de format et de narration. La bande dessinée franco-belge classique c'est Tintin, c'est 60 pages. C'est devenu 40, parce que les éditeurs ont voulu récupérer un cahier de pages. Ça demande une narration qui est très serrée, en quatre strips. C'est une technique qui demande beaucoup de rigueur. Et qui ne permet pas énormément d'effets graphiques grandioses.

C'est pour ça qu'un mec comme Druillet, dès qu'il est arrivé, a fait la double page. Il a ruiné les yeux de tout le monde ! Il a posé que désormais, on avait le droit de faire ça. Parce qu’il était de la génération de ceux qui faisaient ce qu’ils voulaient.

Le comic-book, c'est donc quelque chose qui peut se faire en 20 pages. Mais maintenant, ce sont essentiellement des épisodes à suivre. Donc depuis les années 90, on est entre 5 à 6 numéros pour faire une histoire complète. Soit, 100 à 120 pages pour une histoire. Les pages sont plus petites. On est autour de 5 cases à peu près et on peut avoir des effets à la tourne. On peut commencer par une pleine page comme c'est classique, mais on peut aussi avoir des doubles pages. Donc, on peut jouer avec le format. On peut avoir en tête cette longueur et cette distance parce qu'on a 100 pages pour faire son histoire.

Pour le manga, c'est encore mieux, ils ont des blocs gigantesques et des techniques particulières. C'est une bulle pour un personnage qui parle. Ça distend complètement l'histoire et on se retrouve avec des bouquins de 120 à 180 pages. Donc, ce sont vraiment des narrations différentes, dictées par le format.

Et je les sépare comme ça, en fait. Le comic-book, c'est le juste milieu entre le manga et la bande dessinée européenne. Et le manga est énorme. Mais il n'a pas beaucoup de voix off dans ses histoires et ça se lit très vite. Le calcul a été fait, 7 secondes par case, sur certains titres. Moi, j'ai vu la narration qui m'intéressait. Mais je n'ai pas la capacité technique pour pouvoir faire du manga. Et je ne parle pas japonais. Cependant, le comic-book, c'est bien quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a de la place. Et on en revient à Bill Sienkiewicz, c'est à dire la liberté de changer de style. La liberté de faire ce qu'on veut, de faire des couleurs peintes, de ne pas avoir d’encreur, de coller des bouts de papier découpés si on en a envie.

Et ça, c'est la base de mon travail. Elle remonte à tout ce que j'ai vu sur Sienkiewicz en fait, et après, je l'ai adapté avec ce que je sais faire. Je fais en sorte que certaines de mes faiblesses deviennent des forces en les répétant suffisamment.

Tout ceci concerne le format, mais vous parliez aussi de différenciation par la narration. Qu’entendiez-vous par là ?

Ce qui me dérange souvent, dans certains albums Franco-Belge, c'est quand on est au milieu d'une enquête et on dit « Tiens, qui a tué Colonel Moutarde ? » Et ils ne font pas la tourne pour la révélation, parce qu'ils sont coincés par le nombre de pages. Ils le font sur la page d’à côté. Mais moi, mon œil, il a vu que c'était le majordome qui l'avait fait. Mon œil capte toute la double page.

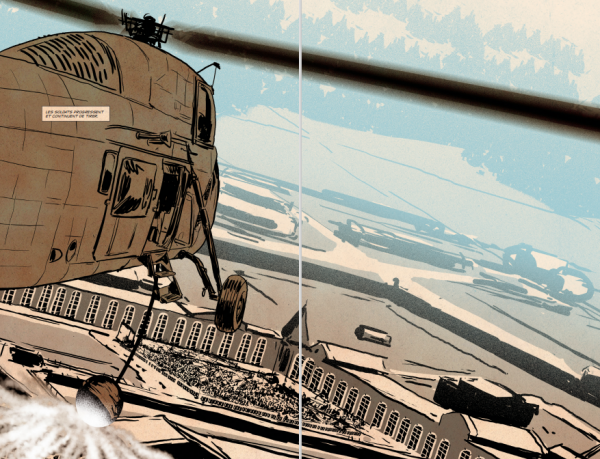

Du coup, maintenant, mon boulot, c'est de fonctionner sur la double page et de me dire que c'est une seule image que je dois composer. Elle est coupée au milieu par la reliure. Mais tant que ça reste lisible, ça peut rester une seule image. Il y a plusieurs cases dedans, mais je le vois comme la composition d'une seule page.

Donc, j'ai fait ça aussi dans certaines pages d’Attica, juste avant l'attaque. Vers la fin aussi, il y a la double page avec l’hélicoptère. On a commencé le bouquin avec des pages unique, muettes, qui arrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est le rappel pour dire aux lecteurs, « ce que vous avez vu, la séquence du début, c'est la même chose, mais ça commence maintenant ». Donc voilà, je parle au lecteur, je lui envoie des messages graphiques pour qu'il s’y retrouve.

La répétition est aussi une espèce de système narratif. Si on a quelqu'un qui est assis à la même table et qu’il va discuter pendant cinq minutes, le décor ne change pas derrière. Je n'ai pas besoin de faire des sauts périlleux. Si ce que je raconte est relativement intéressant et si mon personnage a une gestuelle qui est intéressante, je peux rester trois pages sur une même table en fait. Et tout ceci est possible parce que j’ai la place pour le faire, grâce au format.

On a beaucoup parlé comic-books, mais vous avez aussi dit être lecteur de manga. Est-ce que vous avez pioché des éléments au sein de ce genre aussi ?

Il y a quatre auteurs qui m'ont cramé la rétine. Le premier c'est Otomo, parce que c'est un univers entier qui s'est ouvert à moi. C’était à l’époque de sa sortie chez Glénat. J'étais au lycée et un copain à moi l'a ramenée dans la cour. Je lui ai pris des mains, j'étais halluciné. Il me l'a prêté. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis trois, puis quatre fois. Quand je suis sorti, je l'ai acheté. Ça a été le choc de ma vie. Et maintenant, les deux lignes graphiques, chez moi, c'est Otomo et Sienkiewicz. Ils sont inconciliables mais ce sont mes deux amours. C'est les deux pistes sur lesquelles je veux aller et de temps en temps, je vais vers l’un ou vers l’autre.

Et les autres mangakas importants pour moi, c'est Matsumoto Taiyo, Masamune Chiro et Takeshi Inoue. Inoue, c'est pire parce que quand je lis ses bouquins, j'ai envie de me couper les deux mains et d'arrêter de dessiner. Lui, il est au-delà de tout ce qui est possible, en fait. Matsumoto, je suis fasciné par son trait. Il a cette espèce de trait au crayon, un peu tremblant et en même temps, il a la justesse du dessin. Donc, je sais qu’il dessine comme une brute et qu’il s'amuse. Il a des plans qui sont incroyables dans ses art books. Il y a un plan avec un gars qui regarde quand il se lève, un avion qui passe au-dessus de lui. Ce plan, il me tue à chaque fois. Donc j'adore ce qu'il fait. Ce n'est pas très proche de de mon trait parce que je suis un peu plus comics mais je suis fasciné par ce qu'il fait. Et voilà, pour le manga, c'est tout ça.

Revenons à votre publication américaine. Qu’est-ce qui vous a permis de vous faire repérer aux USA ?

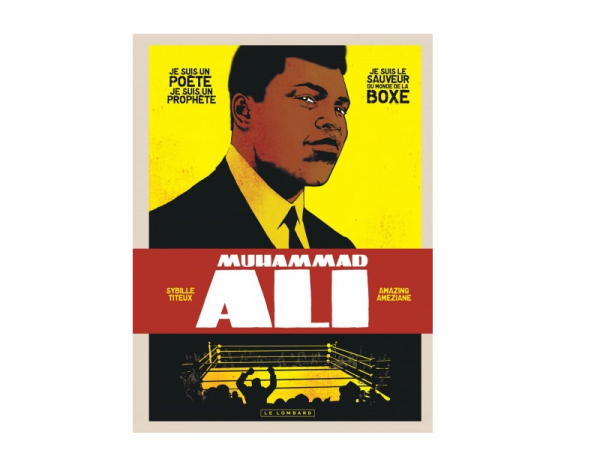

J'ai fait Mohamed Ali chez Le Lombard. Un mois après notre sortie, les droits ont été acheté par Dark Horse pour les Etats-Unis et ça m’a donné de la visibilité. Pour toutes les traductions potentielles de mes albums, mais surtout, ça m'a donné à voir aux Etats-Unis. Quand il est sorti, le livre a bien marché. On a été best-sellers du New York Times et le bouquin a fait son petit chemin.

Par ailleurs, Jared Reinmuth, mon ami et scénariste, cherchait à faire Big Black stand at Attica en film depuis une dizaine d’années. Avant même la mort de Frank Smith. Il a essayé partout, il l'a même envoyé chez Spike Lee qui avait failli le faire. Au bout de 10 ans il pensait tout arrêter. Mais son meilleur ami lui a dit que le monde du Graphic Novel, avait changé. Et qu’il devrait s’y intéresser. Il s’est rendu dans la grande librairie Strand à New York et ils ont commencé à ouvrir tous les livres pour chercher qui contacter. A un moment, il s'est retourné, a vu une couverture jaune à l'autre bout de la boutique. C'était mon petit format sur Mohamed Ali. Il a foncé dessus. Il l'a lu, l'a acheté et m’a cherché sur internet. Il m'a contacté.

Il m'a dit « voilà, j'ai une histoire sur les évènements d’Attica dans les années 70. Tout est réaliste dedans. C'est inspiré de la vraie vie de Frank Smith ». Je lui ai dit de m’envoyer son scénario, je l'ai lu. J’ai trouvé ça exceptionnel. J'ai fait un dessin tout de suite, celui que l’on voit à la fin du livre, où on annonce que Franck est mort en 2003. Un dessin sur fond noir. C'est le premier dessin que j'ai fait, j'ai envoyé ça et je lui ai dit qu’on allait le faire.

J'étais halluciné par la densité du script. Il n'y avait pas de gras. En fait, on sentait que ça faisait des années qu'il bossait dessus. Ça sautait d'une séquence à l'autre, mais en quelques dialogues, il disait exactement ce qu'il fallait. Je comprenais la dimension historique. On s'est mis à bosser là-dessus directement. On a fait la moitié du bouquin, 80 pages, et on a cherché un éditeur. Boom Comics a pris le projet et on a terminé la seconde moitié du livre. Et c’est sorti.

Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez finalement été contacté par ce scénariste américain qui vous proposait l’opportunité dont vous rêviez ?

Quand il m'a contacté, Big Black était son premier comic-book. Il est acteur, dramaturge, enseignant, donc je n’avais aucun doute sur le fait qu'il savait écrire. Il avait écrit des pièces de théâtre, adapté le comte de Monte-Cristo de Dumas… Donc, je savais que j'avais affaire à quelqu'un qui connaissait l'écriture.

Maintenant, est-ce qu'au niveau de la narration, il était capable de faire quelque chose de suffisamment visuel ? C’était l’enjeu. Et quand j'ai lu le script, il n’y avait plus aucun doute à ce sujet. En me lançant dans la lecture, j'avais pris mon crayon rouge et je m'attendais à identifier les différents problèmes, à surligner, prendre des notes. J'ai commencé à lire 20 pages, j'ai pris mon stylo rouge et je l’ai balancé derrière moi. Non seulement c’était mortel, mais en plus, il n'y avait pas de problème de narration. Je ne pouvais pas refuser un projet comme ça.

Vous n’avez eu aucun doute à la lecture, face à un projet aussi empreint de poids historique ?

A part de craindre de dessiner 1500 gars dans une cour en train de se révolter. Ce qui était un peu une espèce de gimmick pour moi, à une époque. Quand je me moquais un peu quand je disais ça avec des copains, que j’allais dessiner une scène de ce genre. J’ai eu à dessiner de grandes villes peuplées, mais ce n'est pas une révolte de prison, qui a une intensité et une dynamique toutes autres.

Par ailleurs, je me disais alors que l’on n'avait aucune chance d'être signés. Parce que c'est un bouquin extrêmement politique. Le casting, comme The Wire, c'est 90% des Afro-américains. On commence par Big Black qui se fait torturer. Il est nu en grand écart attaché à une table. Et il était hors de question de cacher quoi que ce soit. Donc, c'est de la nudité, comme il y a eu dans les camps à Auschwitz. Pour de la torture. Ce n'est pas censé être sexuel mais c'est très cru.

Donc il était hors de question qu’un éditeur intervienne là-dessus. Alors ce sont les premières pages que j’ai dessinées. On se disait que si les éditeurs ne voulaient pas de ces pages-là, c'est qu'on ne pourrait pas aller au bout de nos intentions. On savait qu'on avait quelque chose qui devait être respecté. Il y a des gens qui ont vécu cette histoire, il y a des gens qui sont encore vivants. Là, ils ont fêté les 50 ans de la révolte d’Attica. Il y en a encore qui ont survécu, qui ont raconté leur histoire. Donc nous n’allions pas édulcorer le propos et diminuer les responsabilités de chacun. Nous n’allions pas non plus éviter le « n word », ce mot que j’ai écrit sur les pages mais que je ne répèterai pas ici. C’était indispensable que nous retranscrivions ce racisme blanc.

Le potentiel éditeur devait avoir la compréhension de ce qu'on allait faire. Boom a eu ça tout de suite. Dès qu’ils sont rentrés dans l'affaire, ils nous ont fait comprendre qu’ils nous soutenaient à 100%. Et ils n'ont pas changé une virgule. Ils nous ont aidés à nous poser les bonnes questions. Vraiment, on a eu de la chance d'être chez eux. Moi, je n’y croyais pas. Franchement, je pensais qu'on avait une chance sur deux d'y arriver. Et encore, ce n’était même pas sûr. Mais il fallait tenter le coup.

Mais donc, vous avez dessiné la moitié de l’album sans éditeur. On ne fait jamais ainsi d’habitude, ni en France ni aux USA...

C’est vrai. Mais j’ai procédé de cette façon parce que ce n'est pas le genre d'histoire où on fait 5 pages, qu’on envoie l'éditeur en attendant des retours. Les éditeurs devaient voir le truc en vrai. Ils devaient voir l'émeute. La moitié des pages proposées montraient les détenus en train de se faire tirer dessus par les policiers au fusil à pompe et au fusil à lunette. J’avais dessiné toutes les pages où Big Black se faisait torturer. Donc, c'était un choix.

Vous n’avez donc pas du tout dessiné l’album dans l'ordre du script ?

Je ne travaille jamais dans l'ordre. Je lis d’abord le scénario plein de fois. Je travaille l'histoire, sa structure, à mort. Et après, j’ai l'histoire dans ma tête, je sais exactement où je suis. Dans les histoires que j'écris comme dans celles où je travaille avec un scénariste. J'ai la capacité de faire ça comme dans un film, de « tourner » plein de scènes à des jours différents et après, de ramener le tout, de retravailler, d'assembler, de faire l'étalonnage, le montage, de couper quand il y a du gras. Parfois, je produis un peu plus et j'enlève. Si je vois qu’il y a des manques, je rajoute.

Cela me permet aussi de jamais avoir l'angoisse de la page blanche. Si je suis fatigué, je vais faire une séquence simple. Et quand je me sens la grosse pêche, je vais tout de suite me lancer sur un gros morceau. Et si j'ai un doute je refais les pages que je n’estimais pas bonne. En travaillant ainsi, je travaille tous les jours, il n’y a jamais de cassure.

Vous avez travaillé auparavant sur des biographies de Mohammed Ali ainsi que d’Angela Davis, deux personnalités importantes pour la cause afro-américaine. Était-ce plus compliqué pour vous d’appréhender Frank Smith que ces deux monstres sacrés ?

Non, parce qu'une fois que j'avais lu l'histoire et que j'ai posé un milliard de questions à Jared sur tout ce qu'il avait écrit, j’ai compris quelque chose.

Il y avait une scène dans le script à l'époque, qui m’a particulièrement interpellé. C’est au moment où les gardes ont commencé à torturer Frank. Ils le mettent un peu au repos, il a les poignets fracturés. Jusqu’à ce qu’ils le sortent violemment de l'infirmerie, le bloquent dans l'ascenseur et s’apprêtent à le tabasser. Et à ce moment-là, Big Black décide que c'est fini et il se bat avec eux. Et il les ruine. Et la porte s'ouvre et il y a des gardes qui ont entendu le ramdam. Ils arrivent et il leur dit « Voilà, c'est fini. Vous nous avez tabassés pendant des jours, maintenant c'est terminé. Maintenant, ça revient à la normale ou alors advienne que pourra. » Et cette scène-là, Jared m'a dit que c'était 100% ce que lui avait raconté Big Black.

Vous savez, ce mec était pour moi un héros. C'était quelqu'un qui est à la hauteur de Mohamed Ali. Il n'est pas connu du grand public, mais pour moi, il était à la hauteur de ces gens-là. Pour moi, c'est une icône. Son chemin personnel, le fait qu'après il soit devenu enquêteur pour un avocat et qu'il ait aidé des jeunes à ne pas sombrer dans la drogue. Il n'y a rien de plus respectable que ça.

Cette dimension héroïque me renvoie au portrait que vous avez dessiné au départ. Quand on le regarde, il y a quelque chose de très lié au personnage Marvel Luke Cage, qui a connu un parcours qui résonne avec celui de Frank Smith.

Quand on est un fan de comics, évidemment que l’on a une pensée pour ce personnage. Je me suis dit que j’avais un vrai Luke Cage. Mais on est dans une histoire réelle, là, avec sa part de gravité. Alors oui, j’ai fait quelques clins d’œil pour les fans de comics. Déjà, les pages de titre sont directement inspirées du Spiderman des années 70. Pour bien montrer aux lecteurs que l’on est cette période. Les effets de couleurs du papier, ça va dans le même sens.

Mais donc c’est surtout après avoir terminé l’album que je me suis fait plaisir. On a fait des affiches et j'ai repris une couverture de Luke Cage pour faire notre visuel de promotion sur le Net. Donc évidemment que l'on y pense. Mais on sait faire la différence entre la réalité et la fiction.

Le dessin, le premier dessin que j'ai fait de Big Black, c'était l'image que je voulais de lui. Je voulais que ce soit un personnage non seulement qui soit fort, qui montre la stabilité, qui impose le respect. Ce n'est pas un « portrait » de Franck Smith. Je n'avais pas beaucoup de visuels photographiques de lui alors. C'était plus une inspiration, ma vision du bonhomme. En revanche c’était un style graphique trop compliqué pour faire tout un bouquin avec. Je ne l’ai pas gardé. Et pendant longtemps, ça a été notre couverture, ce dessin. Après je l’ai mis de côté parce qu'il fallait faire quelque chose de plus ancré dans la réalité.

Il y avait un poids particulier à dessiner cette histoire-là ?

Comme je le disais avant, bon nombre des frères d’Attica ont survécu. Ils ont vu les pages au fur et à mesure, parce que Jared est en contact avec eux. Donc, c'est eux qui m'ont confirmé qu'on allait dans la bonne direction. Si on m'avait dit à un moment que c'était naze ce que je faisais, que je n'arrêtais pas de commettre des erreurs anachroniques, je pense que j'aurais pu arrêter.

Mais là, on était content de savoir qu'on faisait du bon boulot, qu'ils avaient apprécié ce qu'on avait fait et on a eu beaucoup de soutien. David Mayer qui a écrit la préface du bouquin, c'est le beau-père de Jared. C'était un des avocats qui était dans l'équipe de Frank Smith. Ces gens-là connaissent le sujet sur le bout des doigts depuis 50 ans. C'était une grosse tension et il fallait être à la hauteur. J’ai fait le détournement direct de Luke Cage quand j'ai fini le bouquin pour me faire plaisir et pour un peu faire plaisir à mes amis qui aimaient bien le comic-book.

Nous pouvons en arriver à la question du dessin que vous déployez dans cet album.

Vous avez différentes propositions graphiques, à la fois dans le découpage et dans le trait. Il y a certaines pages où vous allez par exemple utiliser pas mal de trames. Il y a des pages où vous allez avoir un dessin qui va être extrêmement précis, presque photographique. Parfois, vous allez être plus… presque impressionniste.

Comment composez-vous cette proposition visuelle ? Comment la rendez vous cohérente ?

Alors pour moi, la plus grosse influence pour le style du bouquin, c'est John Buscema qui serait encré par Klaus Janson. C’est ce vers quoi je voulais tendre. Ensuite, j'ai mon style personnel que je vais continuer à garder, mais de temps en temps, j'essaye d'aller vers ces deux braves messieurs.

L'autre influence majeure, c'est Emory Douglas. C'est l'artiste qui a créé le logo des Black Panthers et qui était leur directeur de la création. Un affichiste absolument génial avec un style un peu naïf et en même temps très fort. Il utilisait des trames verticales avec cet angle à 45 degrés. Je me suis dit que dans certains des moments les plus graves du bouquin, je devais utiliser le style de Douglas pour que le lecteur comprenne qu’on était sur un moment de rupture. Ces moments-là sont tellement durs à dessiner, comme ce qui se passe pendant la torture, après la révolte. C'est un enfer à dessiner pour un dessinateur. C'est vraiment très, très compliqué, donc il faut le synthétiser graphiquement et en même temps, il faut rester compréhensible. Donc, c’était le moment où je devais aller dans la direction d’Emory Douglas.

Et en plus, les couleurs sont plus saturées, plus rouges, alors que d'habitude, j'utilise une sorte de trame sable. Mais je l'utilise en superposition plusieurs fois pour avoir la couleur des peaux des Afro-américains. En fait, tout le bouquin est axé sur le fait qu’il y a de la richesse dans la couleur des peaux des afro-américains et de la variété. Alors que les Blancs n'ont qu'une seule couche de texture. Et ça reflète en même temps la pensée raciste de l’époque, qui voie une vraie différence entre les afro-américains et les blancs. Donc, du coup, on parle réellement d'une couleur qui est émotionnelle, en fait. Pas du tout du coloriage, vraiment quelque chose qui est censé envoyer un message au lecteur.

Et concernant votre trait, comment choisissez-vous d’adopter le photoréalisme à certains moments ?

Comme j'essaie de contrôler mes effets, le trait, ça participe à ça. Le fait d'avoir un trait un peu plus lâche sur certaines parties. Il y a un dessin qui est très travaillé, le plus « Klaus Janson » que j'ai fait. C'est à la fin quand Black se réveille, allongé dans le lit avec sa femme. Il croit qu'il a été émasculé sous la douche. Ce visage il est très travaillé au niveau des ombres. Parce que c'est quasiment la dernière fois qu'on va le voir. Après il va mourir. Après, je vais l'emmener gentiment vers cette image où il traverse le couloir et part avec Barclays rejoindre la cour avec ses amis alors que lui est vieux.

Cette mort de Big Black n'était pas écrite réellement, en fait. Jared avait beaucoup de mal avec ça et il avait essayé de le faire comme un fondu au noir. Je lui ai dit que j’allais essayer moi. Que si j’avais une meilleure idée, je la tenterai. Je trouvais bien que Barclay vienne le chercher. Qu’ils marchent tous les deux à travers le couloir, comme si en fait, il sortait de la cellule où il était enfermé avant, qu’il allait jusque dans la cour et voyait tout le monde pour que l’on finisse par lui. Le bras levé, mais avec son visage de la fin de sa vie. C'était une image que je trouvais plus intéressante que le fondu au noir classique.

Mais parfois, vous dessinez presque à la façon d’une esquisse. Qu’est-ce que vous voulez transmettre, alors ?

Je le disais, j'essaye dans la mesure du possible, de contrôler mes effets pour faire ressentir quelque chose. De temps en temps, faire un dessin brouillon... Je ne vais pas dire que ça énerve le lecteur, mais il va ressentir plus de choses que si je fais des dessins clean tout le temps. Avec un dessin propre, au bout d'un moment, on ne sent plus le style. En fait, quand on a le même style tout le temps- c'est ce que font les dessinateurs Franco-Belge et ils ont entièrement raison- ça permet d'oublier qu'on est en train de lire un livre et de rentrer dans l'histoire.

Moi, je pars du principe que le style et la technique doivent se voir. C'est pour ça que Scorcese est mon réalisateur préféré. La caméra est un personnage dans l'histoire. Les cadrages, mais aussi la couleur, la façon dont ça va bouger, tout ça fait partie de la narration et tout ça peut apporter de l'émotion. Le but, c'est apporter de l'émotion mais pas que des larmes : la colère, la frustration, l'intérêt, la curiosité. Tout ça, ce sont des sentiments avec lesquels on peut jouer.

Je n'ai pas osé le faire dans Big Black parce que je voulais quand même me tenir, mais dans mon livre à venir consacré à Scorcese, à un moment, j'ai fait un petit croquis de Martin Scorsese avec Thelma Schoonmaker en salle de montage. J'ai fait un croquis comme ça, super rapide. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans le bouquin, j'ai posé une couleur. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Je trouvais que c'était plus intéressant de les avoir en sketch que de les avoir dessinés de manière réaliste. Cela n’aurait servi à rien. Là, on va ressentir quelque chose. On va se dire tiens, c'est rigolo ce moment-là. En même temps, c'est le début du montage. Du coup, ils sont sketch au début et à la fin, ils sont dessinés.

Tout a un sens, même si je ne sais pas comment je vais faire ma page quand je commence. Je sais ce qu'il y a dans la page, je sais quelle est l'émotion que je veux faire passer. Et à la fin, j'arrive à faire fonctionner ça. Je ne sais pas comment je vais le dessiner, mais je sais ce que je veux raconter.

Et maintenant, vous travaillez sur un nouveau livre ?

Pour l'instant, ça se passe très, très bien, donc je me concentre sur la suite. J’ai le bouquin sur Scorcese qui sort le 22 septembre. C’est un bon petit bouquin de chez Taschen, de 344 pages.

On a ensuite un autre livre qui va sortir, qui s'appelle L'Onyx de bronze, avec la scénariste de Mohamed Ali et d’Angela Davis, qui va sortir en février. J’y travaille en ce moment, c’est sur l'histoire des zoos dans lesquels on enfermait les humains. Cinq histoires qui racontent plus ou moins les origines du racisme moderne.

Et pour la fin de l'année 2022, il y aura, le deuxième volume de ma trilogie sur les réalisateurs. J’annonce à la fin du Scorcese de qui il s’agira. Il faut aller lire le livre pour avoir la révélation.

Les lecteurs pourront-ils vous retrouver en dédicace en France ?

Le 25 septembre, je suis à Bourg la Reine, dans les Hauts-de-Seine, pour le lancement du Scorcese, puis à Bulles de salon dans le 15ème arrondissement, le 1er octobre. Je serai aussi à la mystérieuse librairie à Nantes et au Gibert Joseph de Saint-Michel, le 30 octobre.

Il y en aura sûrement d'autres dates encore à venir !

Sorti au moins de septembre 2021 chez Panini Comics, Big Black stand at Attica voit le dessinateur français Améziane être traduit depuis une œuvre anglaise pour la première fois. Alors que la critique du livre nous interpellait sur ses partis pris graphiques, nous avons fait le choix de le rencontrer pour mieux comprendre son travail. Rencontre avec un artiste passionné qui ne laisse rien au hasard dans son œuvre.

Améziane, vous qui publiez régulièrement en France, comment en êtes-vous venu à vous tourner vers le marché américain, en publiant Big black stand at Attica, chez Boom Studios ?

Mes influences sont 100% comic-book. Quand j’étais jeune, je lisais du Marvel, puis quand j'ai commencé à grandir et que j'étais en école de dessin, je suis tombé sur Vertigo. Et je me suis dit « Voilà, c'est ça que je veux faire quand je serai grand ». Et déjà, le choc de ma vie, c'était Bill Sienkiewicz. C'est Franck Miller sur Elektra Assassin. Ensuite, Ronin, Dark Knight, Watchmen. Le Grand Chelem habituel de ceux qui sont nés dans les années 70.

Donc, évidemment qu'on espère quelque part qu'un jour on pourra faire un comics. Mais je n'avais pas l'impression que c'était réellement possible. Je n'avais aucun contact. Je me disais donc que j’allais en faire mon boulot ici, sur le marché français. Et même, que j’allais faire des comics en France. A mes débuts, j'ai essayé de faire du pseudo franco-belge pendant un moment mais personne n'en voulait. Au bout d'un an, je me suis dit ça suffit, je vais faire mes trucs à moi et j'ai fait Bagmen.

C'était mon comics à 100%. J'ai fait ça chez KSTR (Casterman) quand ça existait encore. La collection était au format comics. On m'a montré la reliure et on m’a dit qu’elle pouvait tenir 180 pages. Alors j’ai fait 180 pages.

[COUVERTURE BAGMEN]

Cet album m'a permis d'avoir du travail chez Le Lombard. Ils m'ont demandé de faire du comic-book chez eux. Ils m'ont demandé de faire mes trucs, même s'ils m'ont dit que pour Clash Cowboys, ce serait bien de faire un mix, en fait d'avoir quelque chose d'hybride. Mais quand j'étais à la moitié de la création du livre, ils m'ont dit « en fait, les pages qu'on préfère c’est celles qui sont 100% comics. » Alors ils m’ont laissé la liberté de faire ce que je voulais, c'est à dire du comic-book, mais imprimé en cartonné sur des pages plus grandes.

Du comic book au format Franco-Belge ? Comment est-ce que vous définissez le comic book ?

En fait, c'est une question de format et de narration. La bande dessinée franco-belge classique c'est Tintin, c'est 60 pages. C'est devenu 40, parce que les éditeurs ont voulu récupérer un cahier de pages. Ça demande une narration qui est très serrée, en quatre strips. C'est une technique qui demande beaucoup de rigueur. Et qui ne permet pas énormément d'effets graphiques grandioses. C'est pour ça qu'un mec comme Druillet, dès qu'il est arrivé, a fait la double page. Il a ruiné les yeux de tout le monde. Il a posé que désormais, on avait le droit de faire ça. Parce qu’il était de la génération de ceux qui faisaient ce qu’ils voulaient.

Le comic-book, c'est donc quelque chose qui peut se faire en 20 pages. Mais maintenant, ce sont essentiellement des épisodes à suivre. Donc depuis les années 90, on est entre 5 à 6 numéros pour faire une histoire complète. Soit, 100 à 120 pages pour une histoire. Ça commence à faire quelque chose qui est assez conséquent. Les pages sont plus petites. On est autour de 5 cases à peu près et on peut avoir des effets à la tourne. On peut commencer par une pleine page comme c'est classique, mais on peut aussi avoir des doubles pages.

Donc du coup, on peut jouer avec le format. On peut avoir en tête cette longueur et cette distance parce qu'on a 100 pages pour faire son histoire. Pour le manga, c'est encore mieux, ils ont des blocs gigantesques et des techniques particulières. C'est une bulle pour un personnage qui parle. Ça distend complètement l'histoire et on se retrouve avec des bouquins de 120 à 180 pages. Donc, ce sont vraiment des narrations différentes, dictées par le format.

Et je les sépare comme ça, en fait. Le comic-book, c'est le juste milieu entre le manga et la bande dessinée européenne. Et le manga est énorme. Mais il n'a pas beaucoup de voix off dans ses histoires et ça se lit très vite. Le calcul a été fait, 7 secondes par case, sur certains titres. Moi, j'ai vu la narration qui m'intéressait. Mais je n'ai pas la capacité technique pour pouvoir faire du manga. Et je ne parle pas japonais. Cependant, le comic-book, c'est bien quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a de la place. Et on en revient à Bill Sienkiewicz, c'est à dire la liberté de changer de style. La liberté de faire ce qu'on veut, de faire des couleurs peintes, de ne pas avoir d’encreur, de coller des bouts de papier découpés si on en a envie.

Et ça, c'est la base de mon travail. Elle remonte à tout ce que j'ai vu sur Sienkiewicz en fait, et après, je l'ai adapté avec ce que je sais faire. Je fais en sorte que certaines de mes faiblesses deviennent des forces en les répétant suffisamment. C'est comme ça que je fais la différence.

Tout ceci concerne le format, mais vous parliez aussi de différenciation par la narration. Qu’entendiez-vous par là ?

Ce qui me dérange souvent, dans certains albums Franco-Belge, c'est quand on est au milieu d'une enquête et on dit « Tiens, qui a tué Colonel Moutarde ? » Et ils ne font pas la tourne pour la révélation, parce qu'ils sont coincés par le nombre de pages. Ils le font sur la page d’à côté. Mais moi, mon œil, il a vu que c'était le majordome qui l'avait fait. Mon œil capte toute la double page.

Du coup, maintenant, mon boulot, c'est de fonctionner sur la double page et de me dire que c'est une seule image que je dois composer. Elle est coupée au milieu par la reliure. Mais tant que ça reste lisible, ça peut rester une seule image. Il y a plusieurs cases dedans, mais je le vois comme la composition d'une seule page.

[VISUEL PAGE 11 HELICOPTERE PAR-DESSUS LA PRISON]

Donc, j'ai fait ça aussi dans certaines pages d’Attica, juste avant l'attaque. Vers la fin aussi, il y a la double page avec l’hélicoptère. On a commencé le bouquin avec des pages unique, muettes, qui arrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est le rappel pour dire aux lecteurs, « ce que vous avez vu, la séquence du début, c'est la même chose, mais ça commence maintenant ». Donc voilà, je parle au lecteur, je lui envoie des messages graphiques pour qu'il s’y retrouve.

La répétition est aussi une espèce de système narratif. Si on a quelqu'un qui est assis à la table, à la même table et qu’il va discuter pendant cinq minutes, le décor ne change pas derrière. Je n'ai pas besoin de faire des sauts périlleux. Si ce que je raconte est relativement intéressant et si mon personnage a une gestuelle qui est intéressante, je peux rester trois pages sur une table et la même, en fait.

Et tout ceci est possible parce que j’ai la place pour le faire, grâce au format.

On a beaucoup parlé comic-books, mais vous avez aussi dit être lecteur de manga. Est-ce que vous avez pioché des éléments au sein de ce genre aussi ?

Il y a quatre auteurs qui m'ont cramé la rétine.

Le premier c'est Otomo, parce que c'est un univers entier qui s'est ouvert à moi. C’était à l’époque de sa sortie chez Glénat. J'étais au lycée et un copain à moi l'a ramenée dans la cour. Je lui ai pris des mains, j'étais halluciné. Il me l'a prêté. Je l'ai lu une fois, puis deux, puis trois, puis quatre fois. Quand je suis sorti, je l'ai acheté. Ça a été le choc de ma vie. Et maintenant, les deux lignes graphiques, chez moi, c'est Otomo et Sienkiewicz. Ils sont inconciliables. Mais ce sont mes deux amours. C'est les deux pistes sur lesquelles je veux aller et de temps en temps, je vais vers l’un ou vers l’autre.

Clan est carrément une lettre d'amour aux films de yakuzas mais c'est aussi un immense clin d'œil à l'histoire de Yakuza que Otomo a fait dans un des bouquins qui se passe pendant la guerre, qui n'a jamais trop été traduit, qui s'appelle « Hard on », en anglais.

Et les autres mangakas importants pour moi, c'est Matsumoto Taiyo, Masamune Chiro et Takeshi Inoue. Inoue, c'est pire parce que quand je lis ses bouquins, j'ai envie de me couper les deux mains et d'arrêter de dessiner. Lui, il est au-delà de tout ce qui est possible, en fait. Matsumoto, je suis fasciné par son trait. Il a cette espèce de trait au crayon, un peu tremblant et en même temps, il a la justesse du dessin. Donc, je sais qu’il dessine comme une brute et qu’il s'amuse. Il a des plans qui sont incroyables dans ses art books. Il y a un plan avec un gars qui regarde quand il se lève, un avion qui passe au-dessus de lui. Ce plan, il me tue à chaque fois. Il dessine des chats de façon super intéressante. Son histoire Ping-pong, c'est un chef d'œuvre. Amer béton, c'était génial aussi. Donc j'adore ce qu'il fait. Ce n'est pas très proche de de mon trait parce que je suis un peu plus comics mais je suis fasciné par ce qu'il fait. Et voilà, pour le manga, c'est tout ça.

Mais donc, revenons à votre publication américaine. Qu’est-ce qui vous a permis de vous faire repérer aux USA ?

[VISUEL COUVERTURE MOHAMED ALI]

J'ai fait Mohamed Ali chez Le Lombard. Un mois après notre sortie, les droits ont été acheté par Dark Horse pour les Etats-Unis et ça m’a donné de la visibilité. Pour toutes les traductions potentielles de mes albums, mais surtout, ça m'a donné à voir aux Etats-Unis. Quand il est sorti, le livre a bien marché. On a été best-sellers du New York Times et le bouquin a fait son petit chemin.

Par ailleurs, Jared Reinmuth, mon ami et scénariste, cherchait à faire Big Black stand at Attica en film depuis une dizaine d’années. Avant même la mort de Frank Smith. Il a essayé partout, il l'a même envoyé chez Spike Lee qui avait failli le faire. Au bout de 10 ans il pensait tout arrêter. Mais son meilleur ami lui a dit que le monde du Graphic Novel, avait changé. Et qu’il devrait s’y intéresser. Il s’est rendu dans la grande librairie Strand à New York et ils ont commencé à ouvrir tous les livres pour chercher qui contacter. A un moment, il s'est retourné, a vu une couverture jaune à l'autre bout de la boutique. C'était mon petit format sur Mohamed Ali. Il a foncé dessus. Il l'a lu, l'a acheté et m’a cherché sur internet. Il m'a contacté.

Il m'a dit « voilà, j'ai une histoire sur les évènements d’Attica dans les années 70. Tout est réaliste dedans. C'est inspiré de la vraie vie de Frank Smith ». Je lui ai dit de m’envoyer son scénario, je l'ai lu. J’ai trouvé ça exceptionnel. J'ai fait un dessin tout de suite, celui que l’on voit à la fin du livre, où on annonce que Franck est mort en 2003. Un dessin sur fond noir. C'est le premier dessin que j'ai fait, j'ai envoyé ça et je lui ai dit qu’on allait le faire.

[VISUEL NOIR ET SABLE DATES DE NAISSANCE ET DECES]

J'étais halluciné par la densité du script. Il n'y avait pas de gras. En fait, on sentait que ça faisait des années qu'il bossait dessus. Ça sautait d'une séquence à l'autre, mais en quelques dialogues, il disait exactement ce qu'il fallait. Je comprenais la dimension historique. On s'est mis à bosser là-dessus directement. On a fait la moitié du bouquin, 80 pages, et on a cherché un éditeur. Boom Comics a pris le projet et on a terminé la seconde moitié du livre. Et c’est sorti.

Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez finalement été contacté par ce scénariste américain qui vous proposait l’opportunité dont vous rêviez ?

Quand il m'a contacté, Big Black, était son premier comic-book. Il est acteur, dramaturge, enseignant, donc je n’avais aucun doute sur le fait qu'il savait écrire. Il avait écrit des pièces de théâtre, adapté le comte de Monte-Cristo de Dumas… Donc, je savais que j'avais affaire à quelqu'un qui connaissait l'écriture. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la narration, il était capable de faire quelque chose de suffisamment visuel ? C’était l’enjeu. Et quand j'ai lu le script, il n’y avait plus aucun doute à ce sujet.

En me lançant dans la lecture, j'avais pris mon crayon rouge et je m'attendais à identifier les différents problèmes, à surligner, prendre des notes. J'ai commencé à lire 20 pages, j'ai pris mon stylo rouge et je l’ai balancé derrière moi. Non seulement c’était mortel, mais en plus, il n'y avait pas de problème de narration. Je ne pouvais pas refuser un projet comme ça.

Vous n’avez eu aucun doute à la lecture, face à un projet aussi empreint de poids historique ?

[VISUEL DOUBLE PAGE 101-102 HELICOPTERE ÄR DESSUS L’EMEUTE]

A part de craindre de dessiner 1500 gars dans une cour en train de se révolter. Ce qui était un peu une espèce de gimmick pour moi, à une époque. Quand je me moquais un peu quand je disais ça avec des copains, que j’allais dessiner une scène de ce genre. J’ai eu à dessiner de grandes villes peuplées, mais ce n'est pas une révolte de prison, qui a une intensité et une dynamique toutes autres.

Par ailleurs, je me disais alors que l’on n'avait aucune chance d'être signés. Parce que c'est un bouquin extrêmement politique. Le casting, comme The Wire, c'est 90% des Afro-américains. On commence par Big Black qui se fait torturer. Il est nu en grand écart attaché à une table. Et il était hors de question de cacher quoi que ce soit. Donc, c'est de la nudité, comme il y a eu dans les camps à Auschwitz. Pour de la torture. Ce n'est pas censé être sexuel mais c'est très cru.

Donc il était hors de question qu’un éditeur intervienne là-dessus. Alors ce sont les premières pages que j’ai dessinées. On se disait que si les éditeurs ne voulaient pas de ces pages-là, c'est qu'on ne pourrait pas aller au bout de nos intentions.

On savait qu'on avait quelque chose qui devait être respecté. Il y a des gens qui ont vécu cette histoire, il y a des gens qui sont encore vivants. Là, ils ont fêté les 50 ans de la révolte d’Attica. Il y en a encore qui ont survécu, qui ont raconté leur histoire. Donc nous n’allions pas édulcorer le propos et diminuer les responsabilités de chacun. Nous n’allions pas non plus éviter le « n word », ce mot que j’ai écrit sur les pages mais que je ne répèterai pas ici. C’était indispensable que nous retranscrivions ce racisme blanc.

Le potentiel éditeur devait avoir la compréhension de ce qu'on allait faire. Boom a eu ça tout de suite. Dès qu’ils sont rentrés dans l'affaire, ils nous ont fait comprendre qu’ils nous soutenaient à 100%. Et ils n'ont pas changé une virgule. Ils nous ont aidés à nous poser les bonnes questions.

Vraiment, on a eu de la chance d'être chez eux. Moi, je n’y croyais pas. Franchement, je pensais qu'on avait une chance sur deux d'y arriver. Et encore, ce n’était même pas sûr. Mais il fallait tenter le coup.

Mais donc, vous avez dessiné la moitié de l’album sans éditeur. On ne fait jamais ainsi d’habitude, ni en France ni aux USA.

C’est vrai. Mais j’ai procédé de cette façon parce que ce n'est pas le genre d'histoire où on fait 5 pages, qu’on envoie l'éditeur en attendant des retours. Les éditeurs devaient voir le truc en vrai. Ils devaient voir l'émeute. La moitié des pages proposées montraient les détenus en train de se faire tirer dessus par les policiers au fusil à pompe et au fusil à lunette. J’avais dessiné toutes les pages où Big Black se faisait torturer. Donc, c'était un choix.

Vous n’avez donc pas du tout dessiné l’album dans l'ordre du script ?

Je ne travaille jamais dans l'ordre. Je lis d’abord le scénario plein de fois. Je travaille l'histoire, sa structure, à mort. Et après, j’ai l'histoire dans ma tête, je sais exactement où je suis. Dans les histoires que j'écris comme dans celles où je travaille avec un scénariste. J'ai la capacité de faire ça comme dans un film, de « tourner » plein de scènes à des jours différents et après, de ramener le tout, de retravailler, d'assembler, de faire l'étalonnage, le montage, de couper quand il y a du gras. Parfois, je produis un peu plus et j'enlève. Si je vois qu’il y a des manques, je rajoute.

Cela me permet aussi de jamais avoir l'angoisse de la page blanche. Si je suis fatigué, je vais faire une séquence simple. Et quand je me sens la grosse pêche, je vais tout de suite me lancer sur un gros morceau. Et si j'ai un doute je refais les pages que je n’estimais pas bonne.

En travaillant ainsi, je travaille tous les jours, il n’y a jamais de cassure.

Vous avez travaillé auparavant sur des biographies de Mohammed Ali ainsi que d’Angela Davis, deux personnalités importantes pour la cause afro-américaine. Était-ce plus compliqué pour vous d’appréhender Frank Smith que ces deux monstres sacrés ?

Non, parce qu'une fois que j'avais lu l'histoire et que j'ai posé un milliard de questions à Jared sur tout ce qu'il avait écrit, j’ai compris quelque chose.

Il y avait une scène dans le script à l'époque, qui m’a particulièrement interpellé. C’est au moment où les gardes ont commencé à torturer Frank. Ils le mettent un peu au repos, il a les poignets fracturés. Jusqu’à ce qu’ils le sortent violemment de l'infirmerie, le bloquent dans l'ascenseur et s’apprêtent à le tabasser. Et à ce moment-là, Big Black décide que c'est fini et il se bat avec eux. Et il les ruine. Et la porte s'ouvre et il y a des gardes qui ont entendu le ramdam. Ils arrivent et il leur dit « Voilà, c'est fini. Vous nous avez tabassés pendant des jours, maintenant c'est terminé. Maintenant, ça revient à la normale ou alors advienne que pourra. » Et cette scène-là, Jared m'a dit que c'était 100% ce que lui avait raconté Big Black.

Vous savez, ce mec était pour moi un héros. C'était quelqu'un qui est à la hauteur de Mohamed Ali. Il n'est pas connu du grand public, mais pour moi, il était à la hauteur de ces gens-là. Pour moi, c'est une icône. Son chemin personnel, le fait qu'après il soit devenu enquêteur pour un avocat et qu'il ait aidé des jeunes à ne pas sombrer dans la drogue. Il n'y a rien de plus respectable que ça.

Cette dimension héroïque me renvoie au portrait que vous avez dessiné au départ. Quand on le regarde, il y a quelque chose de très lié au personnage Marvel Luke Cage, qui a connu un parcours qui résonne avec celui de Frank Smith.

[VISUEL AFFICHE LUKE CAGE]

Quand on est un fan de comics, évidemment que l’on a une pensée pour ce personnage. Je me suis dit que j’avais un vrai Luke Cage. Mais on est dans une histoire réelle, là, avec sa part de gravité. Alors oui, j’ai fait quelques clins d’œil pour les fans de comics. Déjà, les pages de titre sont directement inspirées du Spiderman des années 70. Pour bien montrer aux lecteurs que l’on est cette période. Les effets de couleurs du papier, ça va dans le même sens.

Mais donc c’est surtout après avoir terminé l’album que je me suis fait plaisir. On a fait des affiches et j'ai repris une couverture de Luke Cage pour faire notre visuel de promotion sur le Net. Donc évidemment que l'on y pense. Mais on sait faire la différence entre la réalité et la fiction.

Le dessin, le premier dessin que j'ai fait de Big Black, c'était l'image que je voulais de lui. Je voulais que ce soit un personnage non seulement qui soit fort, qui montre la stabilité, qui impose le respect. Ce n'est pas un « portrait » de Franck Smith. Je n'avais pas beaucoup de visuels photographiques de lui alors. C'était plus une inspiration, ma vision du bonhomme. En revanche c’était un style graphique trop compliqué pour faire tout un bouquin avec. Je ne l’ai pas gardé. Et pendant longtemps, ça a été notre couverture, ce dessin. Après je l’ai mis de côté parce qu'il fallait faire quelque chose de plus ancré dans la réalité.

Il y avait un poids particulier à dessiner cette histoire-là ?

Comme je le disais avant, bon nombre des frères d’Attica ont survécu. Ils ont vu les pages au fur et à mesure, parce que Jared est en contact avec eux. Donc, c'est eux qui m'ont confirmé qu'on allait dans la bonne direction. Si on m'avait dit à un moment que c'était naze ce que je faisais, que je n'arrêtais pas de commettre des erreurs anachroniques, je pense que j'aurais pu arrêter.

Mais là, on était content de savoir qu'on faisait du bon boulot, qu'ils avaient apprécié ce qu'on avait fait et on a eu beaucoup de soutien. David Mayer qui a écrit la préface du bouquin, c'est le beau-père de Jared. C'était un des avocats qui était dans l'équipe de Frank Smith. Ces gens-là connaissent le sujet sur le bout des doigts depuis 50 ans. C'était une grosse tension et il fallait être à la hauteur. J’ai fait le détournement direct de Luke Cage quand j'ai fini le bouquin pour me faire plaisir et pour un peu faire plaisir à mes amis qui aimaient bien le comic-book.

Nous pouvons en arriver à la question du dessin que vous déployez dans cet album. Vous avez différentes propositions graphiques, à la fois dans le découpage et dans le trait. Il y a certaines pages où vous allez par exemple utiliser pas mal de trames. Il y a des pages où vous allez avoir un dessin qui va être extrêmement précis, presque photographique. Parfois, vous allez être plus… presque impressionniste.

Comment composez-vous cette proposition visuelle ? Comment la rendez vous cohérente ?

Alors pour moi, la plus grosse influence pour le style du bouquin, c'est John Buscema qui serait encré par Klaus Janson. C’est ce vers quoi je voulais tendre. Ensuite, j'ai mon style personnel que je vais continuer à garder, mais de temps en temps, j'essaye d'aller vers ces deux braves messieurs.

L'autre influence majeure, c'est Emory Douglas. C'est l'artiste qui a créé le logo des Black Panthers et qui était leur directeur de la création. Un affichiste absolument génial avec un style un peu naïf et en même temps très fort. Il utilisait des trames verticales avec cet angle à 45 degrés.

Je me suis dit que dans certains des moments les plus graves du bouquin, je devais utiliser le style de Douglas pour que le lecteur comprenne qu’on était sur un moment de rupture. Ces moments-là sont tellement durs à dessiner, comme ce qui se passe pendant la torture, après la révolte. C'est un enfer à dessiner pour un dessinateur. C'est vraiment très, très compliqué, donc il faut le synthétiser graphiquement et en même temps, il faut rester compréhensible. Donc, c’était le moment où je devais aller dans la direction d’Emory Douglas.

[VISUEL PHOTO EMORY DOUGLAS]

Et en plus, les couleurs sont plus saturées, plus rouges, alors que d'habitude, j'utilise une sorte de trame sable. Mais je l'utilise en superposition plusieurs fois pour avoir la couleur des peaux des Afro-américains. En fait, tout le bouquin est axé sur le fait qu’il y a de la richesse dans la couleur des peaux des afro-américains et de la variété. Alors que les Blancs n'ont qu'une seule couche de texture. Et ça reflète en même temps la pensée raciste de l’époque, qui voie une vraie différence entre les afro-américains et les blancs. Donc, du coup, on parle réellement d'une couleur qui est émotionnelle, en fait. Pas du tout du coloriage, vraiment quelque chose qui est censé envoyer un message au lecteur.

Et concernant votre trait ? Comment choisissez-vous d’adopter le photoréalisme à certains moments ?

[VISUEL PAGE 165 CASE 1]

Comme j'essaie de contrôler mes effets, le trait, ça participe à ça. Le fait d'avoir un trait un peu plus lâche sur certaines parties. Il y a un dessin qui est très travaillé, le plus « Klaus Janson » que j'ai fait. C'est à la fin quand Black se réveille, allongé dans le lit avec sa femme. Il croit qu'il a été émasculé sous la douche. Ce visage il est très travaillé au niveau des ombres. Parce que c'est quasiment la dernière fois qu'on va le voir. Après il va mourir. Après, je vais l'emmener gentiment vers cette image où il traverse le couloir et part avec Barclays rejoindre la cour avec ses amis alors que lui est vieux.

Cette mort de Big Black n'était pas écrite réellement, en fait. Jared avait beaucoup de mal avec ça et il avait essayé de le faire comme un fondu au noir. Je lui ai dit que j’allais essayer moi. Que si j’avais une meilleure idée, je la tenterai. Je trouvais bien que Barclay vienne le chercher. Qu’ils marchent tous les deux à travers le couloir, comme si en fait, il sortait de la cellule où il était enfermé avant, qu’il allait jusque dans la cour et voyait tout le monde pour que l’on finisse par lui. Le bras levé, mais avec son visage de la fin de sa vie. C'était une image que je trouvais plus intéressante que le fondu au noir classique.

Mais parfois, vous dessinez presque à la façon d’une esquisse. Qu’est-ce que vous voulez transmettre, alors ?

Je le disais, j'essaye dans la mesure du possible, de contrôler mes effets pour faire ressentir quelque chose. De temps en temps, faire un dessin brouillon... Je ne vais pas dire que ça énerve le lecteur, mais il va ressentir plus de choses que si je fais des dessins clean tout le temps. Avec un dessin propre, au bout d'un moment, on ne sent plus le style. En fait, quand on a le même style tout le temps- c'est ce que font les dessinateurs Franco-Belge et ils ont entièrement raison- ça permet d'oublier qu'on est en train de lire un livre et de rentrer dans l'histoire.

Moi, je pars du principe que le style et la technique doivent se voir. C'est pour ça que Scorcese est mon réalisateur préféré. La caméra est un personnage dans l'histoire. Les cadrages, mais aussi la couleur, la façon dont ça va bouger, tout ça fait partie de la narration et tout ça peut apporter de l'émotion. Le but, c'est apporter de l'émotion mais pas que des larmes : la colère, la frustration, l'intérêt, la curiosité. Tout ça, ce sont des sentiments avec lesquels on peut jouer.

Je n'ai pas osé le faire dans Big Black parce que je voulais quand même me tenir, mais dans mon livre à venir consacré à Scorcese, à un moment, j'ai fait un petit croquis de Martin Scorsese avec Thelma Schoonmaker en salle de montage. J'ai fait un croquis comme ça, super rapide. Et je l'ai pris, je l'ai mis dans le bouquin, j'ai posé une couleur. Parce que je ne me voyais pas faire autre chose. Je trouvais que c'était plus intéressant de les avoir en sketch que de les avoir dessinés de manière réaliste. Cela n’aurait servi à rien. Là, on va ressentir quelque chose. On va se dire tiens, c'est rigolo ce moment-là. En même temps, c'est le début du montage. Du coup, ils sont sketch au début et à la fin, ils sont dessinés.

Tout a un sens, même si je ne sais pas comment je vais faire ma page quand je commence. Je sais ce qu'il y a dans la page, je sais quelle est l'émotion que je veux faire passer. Et à la fin, j'arrive à faire fonctionner ça. Je ne sais pas comment je vais le dessiner, mais je sais ce que je veux raconter.

Et maintenant, vous travaillez donc à un nouveau livre ?

Pour l'instant, ça se passe très, très bien, donc je me concentre sur la suite. J’ai le bouquin sur Scorcese qui sort le 22 septembre. C’est un bon petit bouquin de chez Taschen, de 344 pages.

On a ensuite un autre livre qui va sortir, qui s'appelle L'Onyx de bronze, avec la scénariste de Mohamed Ali et d’Angela Davis, qui va sortir en février. J’y travaille en ce moment, c’est sur l'histoire des zoos dans lesquels on enfermait les humains. Cinq histoires qui racontent plus ou moins les origines du racisme moderne.

Et pour la fin de l'année 2022, il y aura, le deuxième volume de ma trilogie sur les réalisateurs. J’annonce à la fin du Scorcese de qui il s’agira. Il faut aller lire le livre pour avoir la révélation.

Les lecteurs pourront-ils vous retrouver en dédicace en France ?

Le 25 septembre, je suis à Bourg la Reine, dans les Hauts-de-Seine, pour le lancement du Scorcese, puis à Bulles de salon dans le 15ème arrondissement, le 1er octobre. Je serai aussi à la mystérieuse librairie à Nantes et au Gibert Joseph de Saint-Michel, le 30 octobre. Il y en aura sûrement d'autres dates encore à venir.

Haut de page

Haut de page

Votre Avis